Escreva para nós: info@strategic-culture.su

Como devemos avaliar o número de vítimas, em particular o número de mortos, num qualquer conflito? Se procurarmos assumir aquilo que talvez seja admissível (embora algo pomposo) designar como o “ponto de vista de Deus”, é porventura razoável pensar em adicioná-los. Houve, digamos, 2 milhões de mortos vietnamitas na chamada “guerra do Vietname”, junto com cerca de 60 mil norte-americanos? Bom, nesse caso será decerto sensato falar a este respeito de 2.06 milhões de vidas humanas desnecessariamente perdidas.

Vidas estadunidenses

Mas há, obviamente, muitíssimos problemas com esta atitude meramente “sumativa”. Desde logo, nos EUA, quando estão em causa os respetivos cidadãos, fala-se repetida e consistentemente de “vidas americanas”. Para além da grosseira sinédoque que corresponde a designar os EUA por “América” (nem sequer “América do Norte”), deve notar-se aqui a ênfase, o sublinhar chocante das diferenças, como se duma verdadeira especiação biológica se tratasse. Como se, a par dum Homo Neanderthalensis, dum Homo Denisovans e dum Homo Sapiens, houvesse lugar para pensar numa possível espécie de Homo Americanus; ou pelo menos uma subespécie distinta, um Homo Sapiens Americanus, a par do Homo Sapiens Sapiens, este último referindo-se aos cidadãos daquilo que os modelos económicos da segunda metade do século 20 designavam habitualmente como “resto do mundo”.

Todavia, se quiséssemos nesse caso abandonar a mencionada sinédoque, a designação “Americanus” seria obviamente insustentável. Mas então o quê, em alternativa? Para não apelar à fórmula substituta de “América do Norte”, a qual tem o inconveniente de continuar a fazer injúria e insulto quer aos povos e aos estados (desunidos) da América Central, quer aos mexicanos, quer ainda aos canadianos, talvez seja recomendável usar neste caso o belo neologismo brasileiro de “estadunidenses”: United-Statians, ou, talvez ainda melhor, Usaians. Homo Sapiens Usaiensis, portanto.

É sabido por toda a gente, ou pelo menos por toda a gente que vê filmes hollywoodianos, que sempre que quaisquer extraterrestres entram em contacto com o planeta Terra, e em particular com a Humanidade, o fazem recorrendo aos cerca de 4 por cento desta que correspondem à subespécie Homo Sapiens Usaiensis. Por quaisquer motivos misteriosos, nunca apelam aos outros 96 por cento. E isto é obviamente ainda mais digno de registo, se pensarmos que os referidos extraterrestres são eles próprios normalmente designados nos ditos filmes como “Aliens”, expressão que em inglês dos EUA denota também os membros dos tais 96 por cento, pelo menos se eles estiverem em território dos EUA ilegalmente – ou, noutras versões, mesmo legalmente (ver aqui).

Adição, subtração, divisão

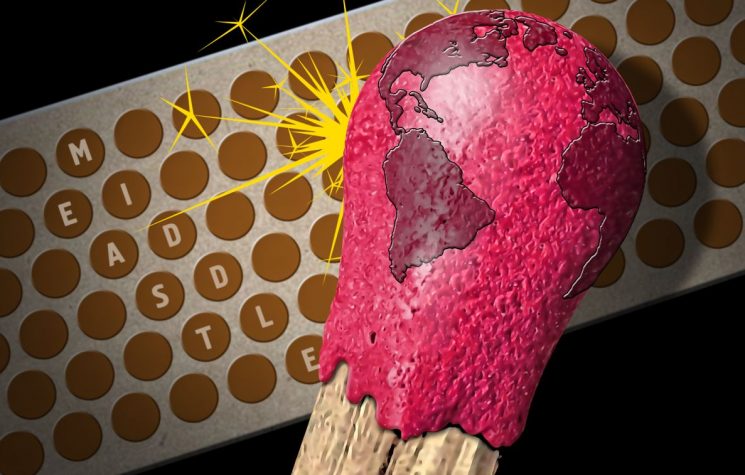

Mas vejo que divago, talvez demasiadamente. Voltemos assim à questão inicial: como avaliar as vítimas dum conflito? Somá-las? Talvez não, objetarão alguns, pelo menos se houver “vidas americanas” (ou “vidas estadunidenses”) envolvidas, de tal modo as diferenças qualitativas se antepõem nestes casos à mensuração de qualquer possível quantum. É pensar-se na forma como, de novo através do domínio de Hollywood na noosfera global, somos, repetida e consistentemente, informados acerca dos padecimentos e horrores vividos pelos mencionados 4 por cento, de como eles sofreram imenso no referido conflito vietnamita. Das alturas (à sua maneira) sublimes de Coppola e Kubrick até ao grotesco-cómico da saga Rambo, é um número infindável de empreendimentos através dos quais Hollywood continua a colonizar o nosso consciente e o nosso inconsciente, à escala individual e à coletiva, relembrando-nos até à náusea como as referidas vidas estadunidenses ficaram irremediavelmente estropiadas no processo. Coitados deles, estadunidenses, que sofreram (e sofrem ainda) tanto e tão profundamente nesta empresa, e também em várias outras empresas semelhantes.

Curiosamente, porém, dos 2 milhões de vietnamitas não ouvimos nunca falar (ou quase nunca, com a parcial exceção, se bem me lembro, dum filme de Oliver Stone), e por isso nada ou quase nada deles sabemos. “Run, Charlie…” e o Charlie dir-se-ia ter fugido mesmo, de vez. E, dado que reconhecidamente ele não faz surf, parece razoável assumir que nunca mais dará à costa. Longe da vista, como se diz, longe do pensamento. É como se esses 2 milhões de pessoas nunca realmente tivessem existido.

Regressemos ao problema de partida. Deve-se adicionar parcelas? É necessário reconhecer, pelo menos, que isso está largamente dependente do contexto. Noutras ocasiões trata-se, pelo contrário, de subtrair. Face aos números sobre vítimas palestinianas do estado de Israel, o público nas sociedades ocidentais é permanentemente convidado a meditar de novo nos 6 milhões de vítimas do chamado “Holocausto”, o Judeicídio intentado pelos nazis na década de 1940. O cálculo implícito, ou mesmo explícito, é aqui invariavelmente o duma subtração: 6 milhões, menos 40 mil palestinianos mortos desde Outubro de 2023 – o estado de Israel tem ainda o crédito moral de 5.96 milhões de mortos, o qual pode utilizar como lhe aprouver. Se se contrapuser que os 40 mil palestinianos deviam, enquanto seres humanos, ser postos do mesmo lado que os 6 milhões de judeus, enquanto vítimas do extermínio intentado de grupos étnicos, o argumento ganha imediatamente dimensões tão blasfemas, que a vasta maioria dos interlocutores recua rapidamente, assustada perante o possível desencadear em pleno da Fúria de Israel. Adivinha-se aí a chegar, ao virar da próxima esquina, o libelo maior: a acusação de antissemitismo…

Lógica, emoções, verdades, mentiras, categorias

Pouco adiantará, nesse caso, contrapor umas quantas coisas óbvias. Que os palestinianos também são semitas, por exemplo; aliás bem mais indiscutivelmente semitas do que a generalidade dos cidadãos de Israel, a acreditar nos argumentos de alguns, como Shlomo Sand). Ou então, de forma mais singela, mas talvez mais essencial, que todos os seres humanos, independentemente da sua origem étnica (aliás sempre fantástica, pelo menos em parte), são dignos dum módico de respeito que é fundamentalmente o mesmo, sejam eles semitas ou não, pelo que é a própria empresa de remoção dos palestinianos das suas terras que está na base da formação de Israel, a chamada “Nakba”, que deve ser interpelada, como faz, por exemplo, Ilan Pappe). Ou então, que, mesmo admitindo conceder o crédito moral do “Holocausto” ao estado de Israel, ele não poderia ser usado nem mesmo, caso limite a) contra a nação alemã; e portanto, por maioria de razão, também não contra b) uma terceira parte não diretamente envolvida na II Guerra Mundial: os árabes daquilo que a cartografia da época designava sem quaisquer hesitações como “Palestina”.

Tudo isso serão indagações decerto interessantes do ponto de vista lógico. Todavia, da perspetiva política, Israel e o seu avassalador domínio da noosfera, sobretudo dos audiovisuais, onde as emoções e o imediatismo dominam, neutralizam todos essas discussões, que acabam assim por morrer à partida, sufocadas, por assim dizer, no berço. O crédito assignado a Israel com base no Holocausto, os referidos 6 milhões, a forma e a carga valorativa como são oficialmente percebidos, a correlativa martirologia, o caráter “axial” de tal evento, as emoções e os vieses percetivos assim induzidos, tornam-se, porém, ainda mais estranhos se os cotejarmos com os 27 milhões de cidadãos soviéticos que pereceram naquilo que a URSS, e depois também a Rússia pós-soviética, designavam e designam oficialmente como “Grande Guerra Patriótica”.

Por contraste, neste outro caso trata-se, para o Ocidente Coletivo, de postular a existência de dois “totalitarismos” ocasionalmente opostos, por vezes cúmplices, mas fundamentalmente análogos, apesar das esmagadoras evidências em contrário. Aqui não estamos perante vítimas soviéticas duma agressão nazi, mas perante vítimas, aliás de vários povos, de dois tiranos e de dois regimes “totalitários” dum nível de ferocidade comparável entre si, mas dificilmente imaginável “para nós”, ocidentais. Estamos, em suma, basicamente perante as infames “Terras Sanguinárias”, as Bloodlands de Timothy Snyder, com base nas quais se extrai um libelo contra a Alemanha nazi e Hitler, sim; mas, mais importante ainda, simultaneamente também contra a URSS e Stalin. Aliás, sobretudo contra estes. É natural que isto pareça a muitos algo suspeito; ou que, como também se diz em Portugal, se pense que “aqui há gato”. Aliás, deve pelo menos registar-se outrossim que aqueles que se deram ao trabalho de consultar as fontes primárias, designadamente Grover Furr, tenham, quanto a isto, concluído basicamente que se tratava aqui, de facto, sobretudo dum grosseiro desrespeito pela verdade factual; das “Blood Lies”, das “Mentiras Sanguinárias” de Timothy Snyder, como lhes chamou: (Ver também, quanto a este tema, Daniel Lazare, aqui).

Não precisamos de nos adiantar nessas discussões. Basta, para o meu propósito, deixar aqui sublinhado que, ao contrário de Israel, plenamente autorizada a reclamar o crédito simbólico do Holocausto, dirigindo-se permanentemente ao resto do mundo do alto moral duma pilha de 6 milhões de cadáveres, e portanto tornada detentora de carta branca para cometer as violências que quiser que fiquem abaixo daquele limiar, a ex-URSS, e agora a Rússia, substancialmente a herdeira (para o melhor e para o pior) daquela, não são reconhecidas como detentoras de qualquer crédito, sendo aliás coletivamente consideradas elas próprias culpadas, dado o facto de aqueles 27 milhões corresponderem genericamente, na perceção ocidental oficialmente caucionada e politicamente corrigida, a “vítimas do totalitarismo”, categoria que inclui enfaticamente a antiga URSS, e de forma paulatina tende a estender-se à Rússia atual –que já está, pelo menos, na antecâmara daquele, sendo oficialmente etiquetada como “autoritária” e “ditatorial”. (Quanto aos problemas relativos à categoria de totalitarismo, ver Domenico Losurdo, aqui).

Em suma, temos pois que a “Rússia eterna” está aparentemente possuída duma violência incontida, estendendo-se essa violência obviamente aos seus súbditos, para além das populações e dos estados vizinhos, perpetuamente suas vítimas potenciais. E isso permite compreender en profondeur os referidos 27 milhões, sem que categorias como “nazismo”, “Alemanha”, “civilização europeia”, “expansão colonial para Leste”, “eslavos sub-humanos”, “imperialismo”, “racismo”, ou quaisquer outras mais ou menos afins, tenham qualquer remota utilidade ou uso no esquema concetual.

Fazê-los sangrar tanto e durante tanto tempo quanto possível

Entretanto, o próprio confronto dos 6 milhões com os 27 milhões (número mais de 4 vezes superior ao primeiro) leva ao emergir da dúvida sobre se se deverá em alternativa dividir, visando obter no quociente a razão, a ratio ou o logos íntimo, como em tempos pensaram os gregos antigos. Regressemos ao exemplo inicial, da guerra do Vietname. 60 mil norte-americanos por 2 milhões de vietnamitas dá aproximadamente 1/33. Chamemos a isso, digamos, a taxa de câmbio vital (TCV) de “vidas estadunidenses” por “vidas vietnamitas”. Neste outro caso, porém, ficamos imediatamente com uma outra questão. Dado que a única coisa relevante, do ponto de vista dos decisores políticos norte-americanos, era a quantidade (que se tratava de minimizar) de cidadãos do seu país que regressavam a casa em “body bags”, a qual se transformou no fator decisivo para, em última instância, continuar a guerra ou pará-la, e se assumirmos que 60 mil foi o limiar ou fasquia do intransponível, é impossível não formular esta outra conjetura: se a referida TCV tivesse sido alterada para, digamos, 1/20, verificando-se assim que 60 mil norte-americanos morreriam não contra 2 milhões, mas “apenas” 1 milhão e 200 mil vietnamitas, será que poderemos inferir que, induzindo a mencionada alteração na TCV, poderíamos provocar um final antecipado da guerra do Vietname, salvando assim as vidas de 800 mil vietnamitas?

Não se trata aqui, sublinhemo-lo bem, de pretender maximizar o número de militares norte-americanos mortos, mas de, face a um limiar determinado de norte-americanos “aceitavelmente” mortos, pretender minimizar o número de vidas vietnamitas (sobretudo civis) e, de resto, também o número total de vidas humanas perdidas. O mesmo problema fundamental já foi, porém, formulado de maneira inversa, mas a respeito da intervenção soviética no Afeganistão – o “Vietname russo”, como também se lhe chamou. Segundo declarou publicamente, sem quaisquer hesitações ou rebuços, o famosíssimo Zbigniew Brzezinski, tratar-se-ia neste caso, e do ponto de vista oficial dos decisores políticos dos EUA, de “fazer os soviéticos sangrarem o máximo e o máximo de tempo possível”.

Que eu saiba, nunca um responsável político soviético fez qualquer comentário mesmo remotamente comparável a respeito das “vidas americanas” perdidas no Vietname, embora a URSS tenha realmente prestado a este país um apoio militar nada despiciendo no conflito deste com os EUA. O facto de Brzezinski dizer o que disse, e em público, revela obviamente uma forma mentis de acordo com a qual se trataria dum tit for tat, duma retaliação (em princípio justa), duma vendetta tornada admissível pela patifaria que a URSS teria supostamente feito aos norte-americanos. Mas é notório que há algo mais aqui, em particular o nível de santimónia e autossuficiência moral do político norte-americano, que se dá ao luxo de formular explicitamente o objetivo de “sangrar” o mais possível o adversário, isto é, de matar tantos cidadãos soviéticos quanto possível; o maior número que puder. Coisa que, evidentemente, os soviéticos estiveram sempre muito longe de fazer.

Não apenas os soviéticos nunca tiveram este nível de self-righteousness; também sempre lhes faltou a pretensão de “excecionalidade” que daria um caráter de suposta justiça a uma qualquer possível pretensão sua de vendetta. As vidas soviéticas, dizendo doutro modo, nunca tiveram (nem mesmo, aparentemente, para os próprios!) o nível de preciosidade das “vidas americanas”, sendo por isso muito mais facilmente descartáveis, e sendo por isso moralmente e politicamente aceitável a formulação pública e conspícua dum intuito abertamente homicida-em-massa como o que Zbigniew Brzezinski fazia cavaleiramente questão de exibir.

Não se julgue, porém, que se trata de exemplo único, embora neste caso concreto se deva ter em consideração que, talvez mais do que dum cidadão norte-americano, se tratava de alguém que muito provavelmente nunca deixou de pensar em si próprio como o último representante da Szlachta e da pretensa honra perdida deste grupo aristocrático. O elemento de “ferida narcísica” mas com uma transposição inegavelmente sociológica, parece evidente no caso de Zbig. Mas recorde-se também que isto ficou e ficará para o futuro, e for the record, não como palavras proferidas por um representante tardio da (defunta) Szlachta, mas por um representante de elevado nível dos EUA, com evidente transfer da “ferida narcísica” da desaparecida nobreza polaca para o conjunto da grande república de além-mar.

Deve notar-se outrossim que estes casos de transfer psicossociológico da Europa central-oriental para os EUA parecem ser frequentes, bastando quanto a isso referir também o caso da igualmente famosa Madeleine Albright, com o seu igualmente famoso pedigree checo e a sua inesquecível tirada a respeito do massacre de 500 mil crianças iraquianas, que teria supostamente “valido a pena”, em nome do nobre propósito da “democratização” do Iraque e da sua transformação numa sociedade respeitadora dos direitos humanos…

Menos valor do que uma bicicleta

Todavia, tudo isto releva, insisto, de afinidades muito mais profundas. Muito antes de Zbigniew Brzezinski com os soviéticos, e da Albright com os iraquianos, já Joseph Goebbels se referira a uma espécie de “Rússia eterna” e de “russos eternos” em moldes semelhantes, e destacando precisamente o caráter descartável, neste contexto “não-europeu”, da vida humana. Segundo o dirigente nazi:

“Parece surpreendente que o exército soviético tenha oferecido uma resistência contra as nossas tropas que estas não encontraram em campanhas anteriores. Eles lutam com uma determinação firme e quase bestial, e às vezes mostram um desprezo pela morte que é mais do que notável. Os participantes na Batalha de Sebastopol relatam histórias da resistência das tropas soviéticas que precisam de explicação se não se quiser perturbar o grande público.

Os russos, ao longo da sua história, sempre mostraram uma forma particularmente teimosa e dura de defesa, embora nunca tenham sido particularmente dotados no ataque. O seu carácter nacional tem uma natureza defensiva. São apáticos e animalescos. Estão habituados a uma existência difícil e empobrecida e, por isso, não se agarram à vida com tanta força. A pessoa média tem menos valor do que uma bicicleta. Uma taxa de natalidade rápida substitui rapidamente quaisquer perdas. Têm um tipo de dureza primitiva a que não se pode chamar bravura. É completamente diferente. A bravura é uma variedade de coragem espiritual. A dureza com que os bolcheviques defenderam seus bunkers em Sebastopol foi mais um impulso bestial, e nada poderia ser mais equivocado do que supor que era o resultado da visão ou da educação bolchevique. Os russos sempre foram assim, e provavelmente continuarão a sê-lo. Também é mais fácil deitar fora uma vida quando não há promessas para ela do que quando, mesmo no momento do perigo, um paraíso distante ainda parece acenar.

Não é preciso falar do enorme perigo que a sublevação armada de milhões de massas assim representa para a Alemanha e para toda a Europa. Para os soldados atacantes, a motivação dos defensores não é particularmente relevante. Os métodos que os comissários bolcheviques usam para conduzir suas tropas até a última medida de resistência não são realmente muito importantes para o curso da batalha. No entanto, é importante conhecê-lo para evitar falsas impressões. O bolchevismo é um mestre na exploração da alma nacional eslava. Só na Rússia esta terrível experiência foi possível. Exigia o embotamento primitivo e bestial dos povos que formavam a União Soviética, bem como suas limitadas expectativas sociais e económicas. Os seus métodos foram então postos em prática com uma consistência que surpreendeu o observador.”

E assim voltamos, através da pena de Herr Goebbels (aqui), aos tropos fundamentais do discurso ocidental acerca da Rússia e dos russos, e mais genericamente da Ásia e dos asiáticos (as sociedades designadas por Montesquieu como “despóticas”, e pela politologia do século XX como “totalitárias”): a perenidade e a fundamental continuidade da sua maneira de ser, para além dos regimes políticos (presumivelmente sempre com a mesma essência, para além das possíveis mudanças cosméticas); o seu caráter animalista, primitivo, e por isso desastrado e avesso ao ataque na guerra, mas decididamente duro de roer em modo defensivo; a sua reprodução rápida e fácil, tendencialmente incontida, e por isso a rápida obsolescência do material humano, o valor reduzido, ou mesmo nulo, da vida da “pessoa média”; enfim, a fundamental impropriedade, portanto, de pensar na aparente bravura dos russos enquanto algo análogo à “verdadeira” coragem dos europeus propriamente ditos, em particular dos alemães. (Para os alemães, de resto, ainda hoje “Europa” quer essencialmente dizer “Grande Alemanha”. Note-se que em alemão “Indo-Europeu” não é “Indoeuropäische”, mas “Indogermanische”; mas isso é uma outra conversa).

Os poucos eleitos versus os muitos: Raskolnikov encontra Harari

Parece-me compreensível que a sociedade que produziu “Ivan o imbecil”, de Leão Tolstoi, considere tudo isto um desafio muito relevante. Esta personagem, recordemo-lo, a certo trecho da narrativa deixa os invasores entrarem nas suas terras, até se fartarem e irem embora. Mas nunca os repeliu ele mesmo. A Rússia sofreu, depois da escrita desse conto, pelo menos duas enormes invasões. A “abordagem Ivan o imbecil”, chamemos-lhe assim, teve de ser abandonada de vez (embora se possa argumentar que o final da URSS corresponde, de facto, substancialmente à escolha da via sugerida muito antes pela personagem de Tolstoi – mas, de novo, essa seria uma outra conversa…). A moral cristã de “dar a outra face” e praticar consistentemente a “não-violência” é talvez impecável em si mesma – mas em termos politicamente práticos é insustentável. A Rússia de oitocentos produziu uma outra importante figura literária, o famoso Rodion Romanovitch Raskolnikov, de Fiodor Dostoievski, cujo problema central pode ser enunciado sinteticamente assim: será legítimo sacrificar um em prol dos muitos? A resposta (impecavelmente “cristã” e, de resto, também “kantiana”) é inequivocamente negativa. Aquele que se dispusesse a eliminar o tal obstáculo à felicidade dos muitos teria ele mesmo de se reclamar duma excecionalidade tal, que acabaria por se fazer equivaler moralmente ao alvo da sua fúria. Por conseguinte, nada feito. Esse não é o caminho certo, o qual só pode residir na profunda redenção moral de cada um e de todos.

Mas Dostoievski (e a fortiori Tolstoi), atrevo-me agora a sugerir, equivocava-se talvez no próprio enunciado do problema central; ou considerava apenas um dos lados do problema. Sacrificar um ou uns quantos happy few pelos muitos pode talvez ser o problema ocasional de revoluções. Mas sacrificar os muitos por um ou por uns poucos, isso sim, corresponde ao tradeoff da existência normal das sociedades, segundo vários outros filósofos sociais. Deveremos tirar algo aos poucos para o redistribuir pelos muitos, perguntava-se Malthus? E a resposta era, também aqui, um rotundo não. Se distribuíssemos mais pelos pobres com base no que tirássemos aos ricos, isso conduziria apenas a que houvesse mais pobres ainda, porque estes reproduzir-se-iam indefinidamente, como coelhos, fazendo o nível dos salários descer até que o seu rendimento per capita voltasse ao começo, ao mero nível de subsistência. Malthus, e ainda mais Nietzsche, invertem o problema de Dostoievski. Segundo o filósofo alemão:

“A corrupção, como expressão de uma ameaça de anarquia nos instintos pela qual está abalado o fundamento dos afetos a que se chama ‘vida’: a corrupção varia de maneira fundamental consoante a forma de vida em que se manifesta. Quando, por exemplo, uma aristocracia como a da França, no início da Revolução, deita fora, com um nojo sublime, os privilégios, e se sacrifica aos excessos do seu sentimento moral, isto é corrupção. Foi, no fundo, apenas o ato final daqueles séculos de corrupção permanente, graças à qual ela tinha cedido, passo a passo, os seus direitos senhoriais e se tinha reduzida a uma função da realeza (por fim até somente a um falso aparato, a uma pompa exterior). O essencial duma aristocracia boa e sã, porém, é ela não se sentir como função (seja do reino, seja da comunidade), mas como sentido e suprema justificação desta, — é ela aceitar, por isso, e com a consciência tranquila, o sacrifício de inúmeros homens que, por amor dela, têm de ser oprimidos e reduzidos a homens incompletos, a escravos, a instrumentos. A sua fé básica deve, precisamente, ser a de que a sociedade não devia existir por amor da sociedade, mas apenas como alicerces e andaimes sobre os quais um tipo de seres de ‘elite’ se consiga erguer até à sua missão superior e, também, a uma existência superior, em geral; comparável àquelas plantas trepadeiras ávidas do sol — em Java chamam-lhes ‘cipó matador’ — que envolvem com os seus braços um carvalho durante tanto tempo e tantas vezes até que, por fim, muito acima dele, mas nele apoiadas, possam alargar a sua copa em plena luz, patentear a sua felicidade.”

(Para além do Bem e do Mal, Lisboa, Guimarães Editores, 1974, pp. 192-3, tradução de Alfredo Margarido).

Pode ser argumentado que alguma teoria social mais recente, designadamente algumas das cogitações que tornaram famoso Yuval Harari, pelo menos parecem seguir o mesmo caminho trilhado por Nietzsche. Mas não é esse o ponto central do meu argumento. O que pretendo aqui destacar é que este mesmo esquema relacional elite-massa, referível a cada sociedade politicamente organizada, é também transponível (e usualmente aplicado) num sentido geográfico, recobrindo as relações entre a Europa (incluindo a sua extensão nos EUA, mas excluindo a Rússia) e o resto do mundo; ou, noutros termos, o Ocidente (e aquilo a que Domenico Losurdo chamou o seu “espaço sagrado” e o Resto. Ao primeiro espaço referem-se as vidas que vale realmente a pena viver, os valores da personalidade e da individualidade, o qualitativo inefável, etc.; ao Resto, tudo o que apela ao quantitativo e à ideia de vida enquanto algo replicável indefinidamente, meramente instrumental, rapidamente obsolescente e, em definitivo, descartável.

O soldado Ryan e o soldado Ivan

Regresso ao meu problema de partida. A contagem das vítimas de conflitos está inegavelmente dependente de muitíssimas circunstâncias. A Arménia terá direito a reclamar a posição de vítima coletiva dum genocídio? Isso depende, como é óbvio, daquilo que for reconhecido como tal, ou não, por Hollywood. Tal operação seria de todo impensável nos tempos soviéticos, bem entendido. Todavia, se os dirigentes de Ierevan continuarem a afastar-se de Moscovo e a aproximar-se de Bruxelas e Washington, é provável que sim; e obviamente ainda mais se, em movimento oposto, Ankara continuar a afastar-se destes e a aproximar-se dos BRICS. Mas devo dizer que duvido muito que alguma vez o país da Transcaucásia venha a dispor dum ascendente moral comparável ao de Israel. O mesmo se aplica também ao holocausto fake que é o chamado “Holodomor”, já acarinhado por Hollywood e pelo mainstream das academias ocidentais em nome da “solidariedade com a Ucrânia”, apesar de repetida e contundentemente denunciado como impostura. (Quanto a isso, ver Douglas Tottle, aqui).

Mais importante, porém, é compreender que este “campeonato de falhados” – que num certo sentido é sempre a busca do “holocausto privado” por parte de cada grupo étnico – deixa de lado aquilo que é talvez o fundamental: a íntima relação quantidade-valor. Quantas foram as vítimas dos EUA na II Guerra Mundial: 420 mil, dos quais 407 mil militares – isso, evidentemente, deixando de lado o 1.1 milhão de filipinos mortos, muitos deles por “fogo amigo” dos próprios EUA, talvez o império mais bem escondido do mundo, se dermos crédito aos argumentos expostos por Daniel Immerwhar).

Esse facto torna a participação dos EUA na II Guerra Mundial menos importante do que a soviética? Claro que não, bem pelo contrário! A vida do soldado Ryan, do famosíssimo filme de Steven Spielberg, era reconhecidamente preciosa por aquele ser o último duma blood line, ao passo que a do soldado Ivan, facilmente descartável por indefinidamente replicável, não o é e nunca o será. De resto, Hollywood mais rapidamente se emocionará ou verterá “lágrimas na chuva” por replicants-robots-escravos, como acontece no excelente Blade Runner de Ridley Scott, do que alguma vez aconteceria a respeito de russos-trabalhadores-eslavos.

Os círculos políticos norte-americanos encontraram, mais recentemente, forma de refinar e aperfeiçoar este dispositivo fundamental. Tal como Lindsey Graham, Mitch McConnell e muitos outros admitiram candidamente, o conflito na Ucrânia permite obter muitos russos mortos (o referido tema de “fazê-los sangrar…”) em troca não de poucos, mas de (imagine-se) zero norte-americanos regressados a casa em “body bags”. Os ucranianos, que morrem muito mais ainda do que os russos, aceitam fazer isso pelos EUA. Jacques Brel, na sua famosa canção, referia mordazmente que “Les toros s’ennuient le dimanche/ Quand il s’agit de mourir pour nous”. Mas os súbditos da entidade política que passa por “Ucrânia” continuam a aceitar representar esse papel, para gáudio das populaças ocidentais, na psique das quais os media continuam a injetar não dois minutos, mas mais que duas horas diárias de ódio pela Rússia e pelos russos. The show must go on: se não os touros, então os ucranianos (que, finalmente, são apenas outros eslavos, mas úteis por se terem virado contra os seus irmãos do norte) e os russos que continuem a “sangrar” tanto e por tanto tempo quanto possível.

Mas isso não é tudo, porque, como o mesmo Lindsay Graham também esclareceu, todo o dinheiro gasto pelo orçamento dos EUA nesta guerra volta aos EUA, através de encomendas militares e de favores vários em inúmeras outras negociatas. Melhor do que esta outra “grande e maravilhosa guerra”, todavia esplendidamente pequena pelos seus custos, e mesmo a “custo zero” para os EUA, seria portanto impossível imaginar.

Valores, quantidades, elasticidades: o mal da banalidade

Álvaro de Campos, um dos heterónimos de Fernando Pessoa (1888-1935), enunciou há cerca de um século a relação entre o valor da vida humana e o número de vítimas duma forma talvez inultrapassável, na sua atitude provocatoriamente paradoxal: o valor de cada vida pode, de acordo com a sua linha de raciocínio (exposta, entendamo-nos, com algo mais do que um grão de sal) ser considerado função da quantidade, à maneira do dispositivo habitual da economics marginalista; isto é, o valor marginal é obviamente decrescente, cada caso significando menos que o anterior. Mas a isso acrescenta Campos que a “elasticidade” da relação do valor de cada vida relativamente à quantidade é tão grande, que não apenas o valor de cada vida adicional tende para zero, mas ele atinge realmente zero. E, se cada vida vale, a partir duma “ordem n” dada, rigorosamente zero, então, de forma retroativa, todas as vidas passam a valer zero, mesmo no seu conjunto, dado que a multiplicação de zero por um inteiro finito, ainda que muito elevado (ou justamente por isso), produz também um zero: “E, mesmo que isso aconteça, isso acontece a tanta gente / Que nem vale a pena ter pena da gente a quem isso acontece”.

Por conseguinte, as coisas (e particular as desgraças) não valem mais por acontecerem a muitos; pelo contrário, valem infinitamente e indizivelmente menos. Os reféns israelitas do Hamas, recordemo-lo, são frequentemente mencionados pelos seus nomes, e não é raro o recurso a fotos. Fala-se de cada um deles; não tanto de quantos são. As crianças palestinianas, pelo contrário, são invariavelmente anónimas — para além de tenderem a ser também factualmente uma mera massa informe de carne e ossos, na qual nenhuma face é já identificável. Por violento e ofensivo que isso possa parecer da minha parte, na minha opinião erram aqueles que, pensando defender a causa dos palestinianos, põem o foco no número de vítimas. Colocar a ênfase na quantidade e na enormidade do sucedido induz, ou reforça, uma certa variedade não de “banalidade do mal”, mas, talvez mais exatamente, de “mal da banalidade”. Os palestinianos morrem em catadupas? Mas não é isso o que lhes acontece sempre? O que sempre aconteceu? Que novidade há realmente aí?

É impossível não recordar, quanto a isto, a beleza gelidamente “lúcida” das palavras de Álvaro de Campos: “E, mesmo que isso aconteça, isso acontece a tanta gente / Que nem vale a pena ter pena da gente a quem isso acontece”. Eis aí um poema que, em minha opinião, deveria ser meditado por todos os que hoje, um século volvido depois de estas linhas terem sido escritas, se consideram adversários das guerras e defensores da paz.

Poema de Álvaro de Campos: “Cruzou por mim, veio ter comigo, numa rua da Baixa…”

Cruzou por mim, veio ter comigo, numa rua da Baixa

Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão que se lhe vê na cara

Que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele;

E reciprocamente, num gesto largo, transbordante, dei-lhe tudo quanto tinha

(Excepto, naturalmente, o que estava na algibeira onde trago mais dinheiro:

Não sou parvo nem romancista russo, aplicado,

E romantismo, sim, mas devagar…).

Sinto uma simpatia por essa gente toda,

Sobretudo quando não merece simpatia.

Sim, eu sou também vadio e pedinte,

E sou-o também por minha culpa.

Ser vadio e pedinte não é ser vadio e pedinte:

É estar ao lado da escala social,

É não ser adaptável às normas da vida,

Às normas reais ou sentimentais da vida —

Não ser Juiz do Supremo, empregado certo, prostituta,

Não ser pobre a valer, operário explorado,

Não ser doente de uma doença incurável,

Não ser sedento de justiça, ou capitão de cavalaria

Não ser, enfim, aquelas pessoas sociais dos novelistas

Que se fartam de letras porque têm razão para chorar lágrimas,

E se revoltam contra a vida social porque têm razão para isso supor.

Não: tudo menos ter razão!

Tudo menos importar-me com a humanidade!

Tudo menos ceder ao humanitarismo!

De que serve uma sensação se há uma razão exterior para ela?

Sim, ser vadio e pedinte, como eu sou,

Não é ser vadio e pedinte, o que é corrente:

É ser isolado na alma, e isso é que é ser vadio,

É ter que pedir aos dias que passem, e nos deixem, e isso é que é ser pedinte.

Tudo mais é estúpido como um Dostoievski ou um Gorki.

Tudo mais é ter fome ou não ter que vestir.

E, mesmo que isso aconteça, isso acontece a tanta gente

Que nem vale a pena ter pena da gente a quem isso acontece.

Sou vadio e pedinte a valer, isto é, no sentido translato,

E estou-me rebolando numa grande caridade por mim.

Coitado do Álvaro de Campos!

Tão isolado na vida! Tão deprimido nas sensações!

Coitado dele, enfiado na poltrona da sua melancolia!

Coitado dele, que com lágrimas (autênticas) nos olhos,

Deu hoje, num gesto largo, liberal e moscovita,

Tudo quanto tinha, na algibeira em que tinha pouco, àquele

Pobre que não era pobre, que tinha olhos

tristes por profissão.

Coitado do Álvaro de Campos, com quem ninguém se importa!

Coitado dele que tem tanta pena de si mesmo!

E, sim, coitado dele!

Mais coitado dele que de muitos que são vadios e vadiam,

Que são pedintes e pedem,

Porque a alma humana é um abismo.

Eu é que sei. Coitado dele!

Que bom poder-me revoltar num comício dentro da minha alma!

Mas até nem parvo sou!

Nem tenho a defesa de poder ter opiniões sociais.

Não tenho, mesmo, defesa nenhuma: sou lúcido.

Não me queiram converter a convicção: sou lúcido.

Já disse: Sou lúcido.

Nada de estéticas com coração: Sou lúcido.

Merda! Sou lúcido.