Escreva para nós: info@strategic-culture.su

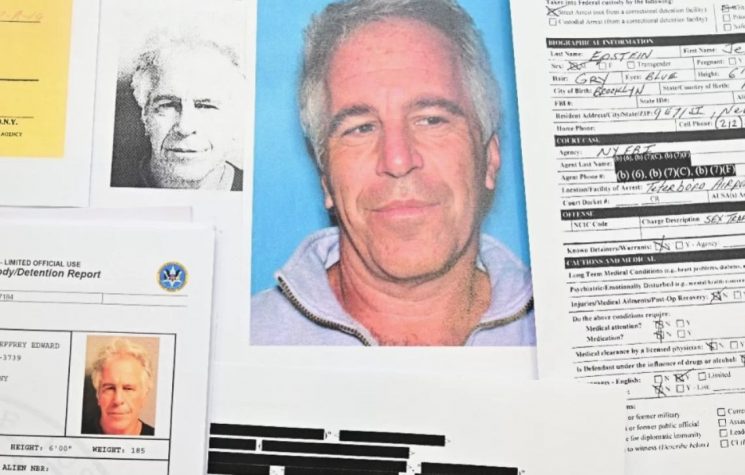

Uma primeira advertência: como vivemos num clima de opinião única, em que as discordâncias com as decisões políticas e o diktat que vigora nas relações internacionais nos colocam automaticamente no campo do inimigo, esclareço que as linhas seguintes não correspondem a uma qualquer recôndita simpatia por Trump na cegada em que se transformaram as eleições presidenciais norte-americanas.

Donald Trump é um crápula político, um indivíduo irresponsável muito hábil em manipular o ultramontanismo e a indigência da chamada “América profunda” para tirar partido da decadência e da própria ameaça existencial a que as recentes administrações presidenciais, com destaque para as do Partido Democrático, conduziram o império e o mito da “sagrada democracia americana”.

Donald Trump é um outsider do sistema; é uma criação da autoria de mecanismos perversos de autodefesa do regime ao explorarem os desastres constantes da gestão norte-americana nas questões internacionais e, sobretudo, o desleixo para com os assuntos internos. A sociedade dos Estados Unidos está em falência política, económica, social e no domínio das infraestruturas, situação que torna fácil a manipulação do descontentamento e da insegurança por um populista a quem não faltam as capacidades mobilizadoras e comunicacionais, sobretudo quando dirigidas aos extractos populacionais, talvez maioritários, que roçam a fronteira do analfabetismo funcional; e que também não tem carências de dinheiro para despejar, sem retorno garantido, em duas dispendiosíssimas eleições presidenciais consecutivas. O candidato republicano, odiado pelas elites tradicionais do partido por sentirem ameaçadas antigas e proveitosas mordomias garantidas pela porta giratória entre os cargos públicos e os conselhos de administração privados, depende muito menos dos doadores do que o seu rival Joseph Biden. Eles são igualmente corruptos, mas enquanto Biden passou a longa carreira nos gabinetes da política, mais motivado por um narcisismo associado à imagem representativa, expansionista, colonial e militar do Estado do que pela actividade económica pessoal directa – missão que delegou na família -, Trump tratou muito bem da vida em gigantescos negócios imobiliários, actividades especulativas garantidas pelo sistema e na rapina das estruturas estatais, por definição ao serviço dos oligarcas. Podre de rico, pode esbanjar rios de dinheiro para cultivar o narcisismo e satisfazer clientelas que se têm sentido menos abençoadas pela política dita “progressista” e de “esquerda” de que se ufana o Partido Democrático.

Ao fim e ao cabo, as elites globalistas do império, usufruindo das convenientes e velhas práticas garantidas por um complexo militar-industrial a salvo de sobressaltos que perturbem a rotina de dispôr do mundo a seu bel-prazer, está alarmada perante um competidor aparentemente “diferente”, susceptível de as tirar do sossego.

Trump não é um fundamentalista globalista, embora seja um liberal-fascista à sua maneira, alinhado sem reservas com o sistema político, económico, social e militar coberto pela inquestionável “democracia americana” padronizada na “democracia liberal”, única e indiscutível no chamado Ocidente colectivo.

Donald Trump vive da mentira, prega a aldrabice. Não é antiguerra embora não tenha começado alguma. Mas tentou. Provocou o Irão assassinando o general Suleimani, uma das figuras mais proeminentes do regime de Teerão e que, na ocasião, desenvolvia diligências de paz na Ásia Ocidental. Bombardeou a Síria com saraivadas de mísseis, ocupou o Leste do país com tropas norte-americanas, alimentando ainda mais o estado de guerra e de golpe contra Damasco; ao mesmo tempo montou um sistema de roubo de petróleo para benefício das transnacionais dos combustíveis. Forneceu armas ao regime nazi-banderista da Ucrânia até 2020, dando seguimento ao golpe da Praça Maidan montado pelo Partido Democrático e preparando o país para a guerra em curso. É apoiante fervoroso do regime genocida de Israel e concretizou duas violações grosseiras do direito internacional até então evitadas pelos próprios Estados Unidos: a anexação pelo Estado sionista do território sírio dos Montes Golã; e também reconheceu a “unificação” sionista de Jerusalém Leste através da transferência da Embaixada norte-americana de Telavive para a chamada “cidade santa”.

Trump é, em suma, outra faceta do sistema para que o sistema se mantenha, embora servindo clientelas que possam sentir-se marginalizadas dentro do Estado profundo, mas garantindo que nada será posto em causa no regime. E, tal como provou no primeiro mandato, não travará a decadência do império, embora tente aliviar problemas económicos internos decorrentes da política colonial, expansionista e de guerra exigindo aos países europeus da NATO um financiamento ainda mais gravoso das incomportáveis despesas da Aliança.

Ajustes de contas

Donald Trump é tão fiel ao autoritarismo neoliberal e imperial como Biden, Obama, Bush pai e filho, Clinton, Reagan… Mas surge do exterior da classe política tradicional, onde pontificam os príncipes políticos democráticos e republicanos, convergentes nas decisões estratégicas susceptíveis de manter o sistema nos eixos globalistas. O candidato arrasta consigo dúvidas, incertezas e inquietações, parte delas relacionadas com as suas irreprimíveis tendências mitómanas e para a mentira. Os aldrabões políticos conhecem-se entre si e sabem como o exercício permanente da mentira pode ser escorregadio e incontrolável; por isso desconfiam de qualquer discurso ou atitude dos adversários. Verdadeiros impérios dentro do império, como a indústria do armamento e da morte – que talvez nunca tenha vivido tempos de tanta abundância – as corporações militares, da espionagem e da segurança não estão preparadas, ao cabo de tanta tranquilidade operacional e do funcionamento de tão bem oleados esquemas conspirativos e de intriga, mesmo conhecendo as consequências da primeira experiência – ou talvez por isso – para lidar com alguém de uma imprevisibilidade e de uma heterodoxia intrínsecas.

As ondas de choque que a situação está a provocar, porém, têm uma amplitude muito maior do que seria previsível. Isso tornou-se evidente pela dimensão dos ajustes de contas, de tal maneira desestabilizadores que conduziram à situação extrema do recurso ao método de eliminação física de rivais políticos. Está hoje provado: as elites de poder na América do Norte e na União Europeia não se escusam a matar, ou no mínimo a tentar matar.

A exemplo do que ainda se passa com o assassínio de Kennedy, cometido há 62 anos, transcorrerão talvez outras seis décadas até que saibamos o que aconteceu no passado 15 de Julho na Pensilvânia, quando um “lobo solitário”, sempre um “lobo solitário”, tentou matar Trump nas barbas dos valentes SWAT e uma miríade de bem artilhados snipers dos serviços secretos.

Desta vez não foi “bolsonarada”, como aconteceu numa campanha eleitoral brasileira. Os tiros foram para matar e, diz-se, o candidato foi salvo pelo desvio da bala no teleponto. A mesma sorte não tiveram uma espectadora abatida e dois feridos graves, que não mereceram uma palavra de respeito e solidariedade nos discursos oficiais, incluindo o de Biden, ou nos comunicados de instituições policiais e de espionagem.

O “lobo solitário”, um jovem de 20 anos cuja curta vida nada explica sobre as suas reais intenções, e por coincidência um “republicano”, não ficou vivo para esmiuçar os motivos do seu acto, graças à acção, então já eficaz, dos snipers de serviço. Tal como aconteceu a Lee Oswald, o presumível assassino de Kennedy, logo a seguir abatido por um indivíduo chamado Jack Ruby, o qual, por sua vez, não sobreviveu a meia dúzia de horas na prisão.

Os proprietários da “sagrada democracia americana” não tiveram, naturalmente, nada a ver com a falhada eliminação de um estorvo chamado Donald Trump. Manifestaram indignação e também solidariedade para com o candidato, como faria qualquer crocodilo comovido, e proclamaram solenemente uma grande verdade comprovada todos os dias: a violência não faz parte do modo de vida nos Estados Unidos.

Diferente, e de sentido contrário, fora o tom de discursos e comentários proferidos antes do atentado por altos responsáveis do Estado e do Partido Democrático.

Por altura das comemorações sectárias do 80º aniversário do Desembarque na Normandia, enquanto Biden discursava em França os seus serviços de campanha lançaram um vídeo no qual o presidente-candidato proclama que “não há nada mais sagrado que a nossa democracia, mas Donald Trump está pronto para queimar tudo”.

Meio ano antes, o mesmo Biden proclamara que “Trump e os seus republicanos MAGA estão determinados em destruir a democracia na América; não podemos deixá-lo vencer”. Será que encontramos aqui um reconhecimento implícito de que as eleições de 2020 foram efectivamente uma burla, “não o deixando” vencer?

Na véspera do atentado na Pensilvânia, numa deslocação ao Michigan, o presidente começou por chamar “criminoso condenado” ao seu rival para acrescentar que “o mais importante, e quero dizer isto do fundo do meu coração, é que Trump é uma ameaça a esta nação”.

A verborreia justiceira de Biden parece ser directamente proporcional à sua decadência cognitiva, mas o conteúdo das apreciações sobre o rival parecem não estar afectadas por outro tipo de maleita que não seja a demência política. Sobre a corrente MAGA (Make America Great Again – Tornemos a América grande de novo) de apoio a Trump, Biden considera-a “um movimento extremista que não partilha as crenças básicas da nossa democracia”.

O apogeu da obsessão do presidente em exercício contra o rival aconteceu precisamente uma semana antes do atentado, em 8 de Julho: “É tempo de colocar Trump como alvo. Não podemos passar dia após dia sem explicar o que está a fazer e temos de ir atrás dele”. Será que estas palavras foram levadas à letra por Thomas Matthew Crooks, o jovem que enquadrou Trump como alvo e disparou?

Nancy Pelosi, a ex-presidente democrática do Congresso, não poupou igualmente nas ameaças. Em directo na MSNBC, também uma semana antes do atentado, apelou: “ele tem de ser parado; ele não pode ser presidente”.

A teia da comunicação corporativa e globalista cumpriu a sua parte no episódio, neste caso tentando desviar as responsabilidades do poder instalado no assassínio falhado, minimizando e desvalorizando o atentado.

Ragan O’Handley, um “influencer” muito eficaz nas redes sociais e proprietário de uma grande empresa de media digital, também conhecido por DC Drain, garantiu que os jornalistas e as equipas de produção dos principais meios de comunicação receberam orientações precisas sobre como abordar o atentado: “limitar-se aos factos, sem editorializar nem tirar conclusões”; “não lhe chamar assassínio” nem afirmar que “os tiros foram dirigidos contra Trump”; não pronunciar frases do género “viveram-se momentos assustadores no comício de Trump”; “não devem ser chamados comentadores”; e, quanto aos âncoras ou pivots televisivos, “devem ser naturais na linguagem corporal sem parecer sérios, solenes ou dramáticos” e não usar palavras como “caos” em relação ao comício.

A credibilidade de DC Drain, conhecido apoiante de Trump, é reduzida e as suas fontes estão provavelmente inquinadas.

Porém, mesmo que as orientações não tenham existido, os amestrados jornais e televisões do sistema comportaram-se como se os operacionais as tivessem recebido.

David Jackson noticiou no USA Today que “Trump foi removido do palco depois de ruídos muito sonoros terem assustado o ex-presidente e a multidão”. Segundo a NBC News, “os serviços secretos retiraram apressadamente Trump do palco depois de terem sido ouvidos ruídos no seu comício na Pensilvânia”. A agência global “Associated Press” informou o mundo de que “Trump foi escoltado para fora do palco durante um comício depois de se terem ouvido ruídos muito sonoros no meio da multidão”.

A televisão MSNBC testemunhou que “Trump foi levado do palco depois de ruídos muito sonoros num comício”; e a voz do dono, a CNN Internacional, a proprietária da verdade definitiva e inquestionável, esmerou-se: “Os Serviços Secretos apressaram-se a retirar Trump do palco depois de ele ter caído durante um comício”.

Em nome dos Serviços Secretos, o chefe de comunicação, Anthony Fuglieri, não destoou: “Durante um comício da campanha do ex-presidente Trump um atirador suspeito disparou vários tiros para o palco a partir de uma posição elevada no exterior do comício. Um espectador foi morto e dois espectadores ficaram gravemente feridos. O incidente está agora sob investigação e o Serviço Secreto notificou formalmente o FBI”.

Apoiado em tão completa e variada dose de informação, o antigo presidente Obama lamentou o sucedido, “embora não saibamos exactamente o que se passou”; e o presidente Biden comentou enigmaticamente que “a questão é sabermos exactamente por que eles estão a fazer isto”.

Metodologia

Percebemos já que a “sagrada democracia americana” sente repulsa pelo que é diferente, dissonante, incapaz de lidar com a dúvida, a incerteza, o imprevisto, características que moldam a figura de Trump como político oriundo de uma variante do sistema à partida não completamente sobreponível ao próprio sistema.

Aprendemos igualmente que essa repulsa é capaz de criar condições que conduzam à simples eliminação física do adversário; uma espécie de adaptação das considerações de Clausewitz explicando-nos, em versão actualizada, que o assassínio é uma extensão da política.

As circunstâncias vividas em 15 de Julho na Pensilvânia remetem-nos, inevitavelmente, para outros acontecimentos do género praticados pela “sagrada democracia americana” e pela sua irmã gémea, a intocável “democracia liberal”, depositária dos “nossos valores”, da “nossa civilização”, do “nosso modo de vida”, enfim, da superioridade humanista e missionária do “nosso Ocidente” e da “nossa” extremosa ordem internacional baseada em regras.

Não seria necessário recuar tanto no tempo, mas o enforcamento humilhante de Saddam Hussein e o selvático estupro com baioneta do dirigente líbio Muammar Gaddafi são marcos históricos de uma metodologia que não dispensa o extermínio.

Os linchados, porém, eram personagens de guerras, ainda que artificiais, seres de tez tisnada, desafiadores descarados da ordem ocidental e colonial. Saddam, um tarado das armas de destruição massiva que ainda um dia irão aparecer transportadas por El-rei D. Sebastião; Gaddafi, um beduíno, polígamo, que queria acabar com as moedas coloniais em África, substituindo-as por outra favorável aos interesses dos povos do continente. Para garantir a superioridade e os interesses ocidentais optou-se pela execução sumária. “Chegámos, vimos e ele morreu”: estas palavras épicas da secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, proferidas na Líbia, ressoam como um versículo de referência da bíblia comportamental do império.

Transitemos para o velho e glorioso continente, a Europa, especificamente para o dia 15 de Maio deste ano, dois meses antes da tentativa de liquidação de Donald Trump.

Robert Fico, primeiro-ministro da Eslováquia, país membro da União Europeia, foi baleado e ficou às portas da morte depois de uma reunião do Conselho de Ministros. O intrépido militante da “nossa civilização” que cometeu o crime também actuou sozinho, mais um “lobo solitário” agindo sob ordens de ninguém.

A culpa, verdade seja dita, foi do primeiro-ministro eslovaco, que se pôs a jeito por ter desafiado os Estados Unidos, a União Europeia, a NATO e a ordem internacional baseada em regras, irremediavelmente apontado como “amigo de Putin” ao defender a paz na Ucrânia. A expulsão do seu partido social-democrata da Internacional Socialista não passou de uma punição simbólica. Fico foi sentenciado a uma pena exemplar e radical.

Exemplar é o termo ajustado. Poucos dias depois, o então comissário europeu do Alargamento, o húngaro Olivér Vahrélyi, contactou o primeiro-ministro da Geórgia, Iraki Kobakhize, aconselhando-o a abdicar da chamada “lei russa”, que obriga as organizações nacionais com mais de 25% de participação estrangeira a identificar as fontes de financiamento. Afinal a lei não é russa, mas sim americana e de países europeus porque replica legislação dessas nações. Perante a recusa do chefe do governo georgiano, o comissário Varhélyi sentiu-se obrigado a comunicar a Kobakhidze que se insistisse em manter a lei poderia sofrer um percalço como o que aconteceu a Robert Fico na Eslováquia.

Posto isto, é legítimo admitir que o recurso à ameaça e à tentativa de assassínio ou mesmo à liquidação (os ataques a Fico e Trump foram para matar) está a tornar-se recorrente como método para fazer cumprir os preceitos da democracia liberal e explicar o que poderá acontecer a actores políticos que incorram em comportamentos dissonantes, não-alinhados ou mesmo rebeldes em relação à doutrina oficial .

Apenas com algumas horas de diferença do momento do atentado contra o candidato presidencial norte-americano ficou a saber-se, através da explicação autorizada do criminoso de guerra nazi-banderista e chefe da polícia secreta do regime ucraniano, Kyril Budanov, que estão em curso operações para assassinar o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. Numa matéria em que o secretismo parece ser a alma do negócio, o anúncio público dir-se-á descabido, mas Budanov lá saberá da sua vida.

Se formos objectivos e assumirmos a probabilidade, tendo em conta a sucessão e o padrão dos acontecimentos, de não estarmos perante simples coincidências, o quadro começa a ser preocupante, tanto mais que os métodos dos nazis-banderistas ucranianos, tão queridos da NATO e da União Europeia, são intuitivos e fáceis de seguir.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, e o candidato presidencial independente norte-americano Edward Kennedy Jr. que se previnam, vejam onde pisam, com quem andam e cuidem de espreitar frequentemente por cima do ombro. O primeiro atreve-se a trabalhar pela paz na Ucrânia, tem uma política externa comparável à de Robert Fico, irrita Bruxelas e os primeiros-ministros que aceitam tudo quanto possa anular a soberania dos seus países. Por isso ordenaram, para começar, uma “sabotagem” das acções de Orban. Ora o prolongamento da guerra na Ucrânia é uma estratégia fulcral da União Europeia e nada garante que o isolamento a que Orban ficou condenado satisfaça plenamente os seus zelosos pares, podendo evoluir, no caso de um braço de ferro, para uma qualquer medida mais definitiva.

Robert Kennedy Jr., filho e sobrinho de um ministro da Justiça e de um presidente liquidados pelo regime norte-americano, teve a ousadia de assumir a dissidência da linha oficial do Partido Democrático e de se apresentar na corrida à presidência. Está para os democráticos mais ou menos como Trump está para os republicanos, embora com escasso relevo. Criou anticorpos políticos dentro do sistema porque tem no activo as suas lutas pela preservação do ambiente, contra a eugenia praticada em populações indígenas das Américas Central e do Sul; além disso, o regime não lhe perdoa que tenha denunciado a deriva totalitária durante a pandemia de Covid e as correspondentes falcatruas com as vacinas e a operação massiva de vacinação.

A História e os “incidentes” já conhecidos para calar e neutralizar vozes discordantes da política única da democracia liberal merecem reflexão. E parece mover-se por aí uma alcateia de lobos prontos a tornar-se “solitários” e a cumprir missões punitivas de que, por certo, ninguém os encarrega.