Per l’ONU rimane “la più grande crisi umanitaria al mondo”, tuttavia oscurata dai conflitti in Ucraina e in Palestina

Mentre la guerra civile in Sudan entra nel suo terzo anno, la situazione sul campo si fa sempre più grave. Le due principali fazioni, le Forze Armate Sudanesi (SAF) e le Forze di Supporto Rapido (RSF), guidano coalizioni di gruppi armati che stanno diventando difficili da controllare. Parallelamente, le forze politiche sono ancora più divise, mentre il Paese affronta il rischio di partizione. Il conflitto è alimentato da attori esterni che perseguono i propri interessi strategici. Questa crisi prolungata sta generando ricadute sui Paesi limitrofi e sulla stabilità regionale, mentre gli sforzi internazionali di mediazione hanno finora prodotto risultati limitati.

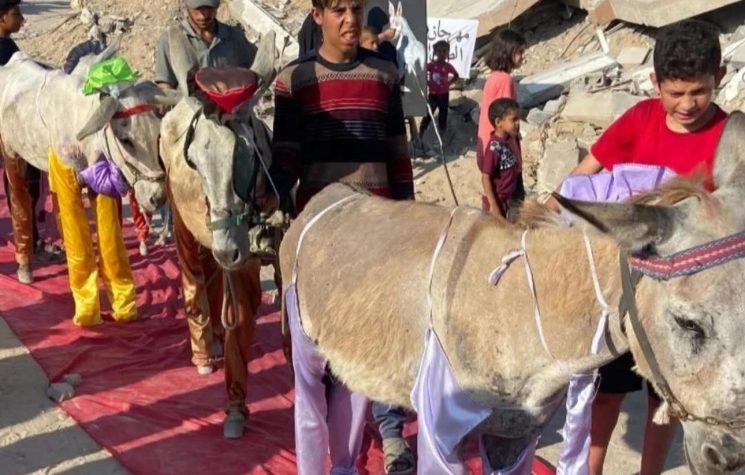

Per l’ONU rimane “la più grande crisi umanitaria al mondo”, tuttavia oscurata dai conflitti in Ucraina e in Palestina. La presa, pochi giorni fa, da parte delle RSF della città di El-Fasher, ultima roccaforte nel Darfur dell’esercito regolare, ha segnato una grave escalation di violenza: si parla di oltre 2.000 morti, con esecuzioni sommarie e violenze diffuse contro i civili. La situazione umanitaria, già al collasso, avrebbe causato almeno 9 milioni di sfollati interni e oltre 4 milioni di rifugiati, spesso nel silenzio della comunità internazionale.

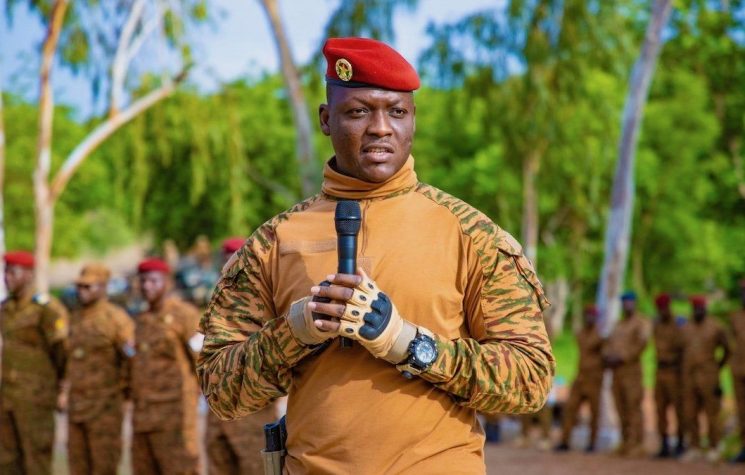

In un discorso televisivo, il generale Abdel Fattah al-Burhan, capo dell’esercito sudanese ed ex leader del Governo di transizione, ha confermato la disfatta, spiegando di aver approvato il ritiro in risposta alla “sistematica distruzione e uccisione di civili”. Le Nazioni Unite hanno chiesto un cessate il fuoco immediato dicendosi “profondamente allarmate” dalle segnalazioni di combattenti che bloccano le vie di fuga e l’accesso agli aiuti umanitari. Intanto, in rete e sulle piattaforme social si moltiplicano video di atrocità commesse dai paramilitari nei confronti delle popolazioni locali non-arabe, in particolare contro le comunità Fur, Zaghawa e Masalit, e denunce di violenze e stupri su base etnica in una regione già in passato teatro di massacri e pulizia etnica. Ad alimentare i timori anche un blackout delle telecomunicazioni e l’interruzione della connessione internet satellitare Starlink che stanno gravemente limitando l’accesso alle informazioni indipendenti su quanto accade a El-Fasher.

La conquista della città conferisce alle RSF – nate dalle milizie arabe Janjaweed – il controllo su tutti e cinque i capoluoghi del Darfur. Una svolta che consolida la presa del Governo parallelo istituito da Hemedti ad agosto nella città di Nyala, capitale del Darfur meridionale, e che secondo diversi osservatori potrebbe preannunciare di fatto la partizione del Sudan in due entità, sul modello libico. I paramilitari ribelli possono ora rivendicare il controllo di un territorio vasto quanto la Francia, al confine con Libia, Ciad, Repubblica Centrafricana e Sud Sudan. Secondo gli analisti, la RSF potrebbe sfruttare questo slancio per riconquistare terreno anche nella parte orientale del Paese, fino a rilanciare un’offensiva su Khartoum, riconquistata dalle forze armate regolari (SAF) lo scorso maggio. Nel fine settimana, le RSF hanno registrato progressi nella città strategica di Bara, nel Kordofan settentrionale, a poche ore dalla capitale sudanese. Se la presa di El Fasher dovesse rivelarsi un trampolino di lancio per una più ampia espansione territoriale, il quadro del conflitto potrebbe cambiare radicalmente.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres si è detto “gravemente preoccupato” per la situazione a El Fasher ed ha esortato “gli Stati influenti ad agire per impedire atrocità”, aggiungendo che “è giunto il momento che la comunità internazionale parli chiaramente a tutti i Paesi che stanno interferendo in questa guerra e fornendo armi alle parti in conflitto, affinché smettano di farlo”. Da tempo, ormai, quella che si combatte in Sudan è diventata una guerra per procura, con attori regionali in competizione per le risorse di un Paese ricco d’oro. L’Egitto e altri Stati confinanti sostengono il generale Al-Burhan e il suo Governo con sede a Port Sudan, mentre gli Emirati Arabi Uniti e Paesi sotto la loro influenza, come il Ciad, appoggiano Hemedti, già vice di Burhan nella precedente giunta militare. Lo scorso 12 settembre, Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti hanno annunciato una roadmap congiunta per porre fine al conflitto, prevedendo una tregua umanitaria di tre mesi seguita da un cessate il fuoco e da un processo di transizione politica. Ma il piano, già in stallo, rischia di restare l’ennesimo tentativo diplomatico senza effetti sul terreno.

Non si tratta più di uno scontro ideologico; è una lotta per la sovranità economica: convogli d’oro si snodano dal Darfur per finanziare le armi a guardia delle miniere, i blocchi portuali gonfiano i prezzi, rendendo il contrabbando più redditizio della pace. La guerra civile sudanese si autoalimenta, un serpente che si morde la coda.

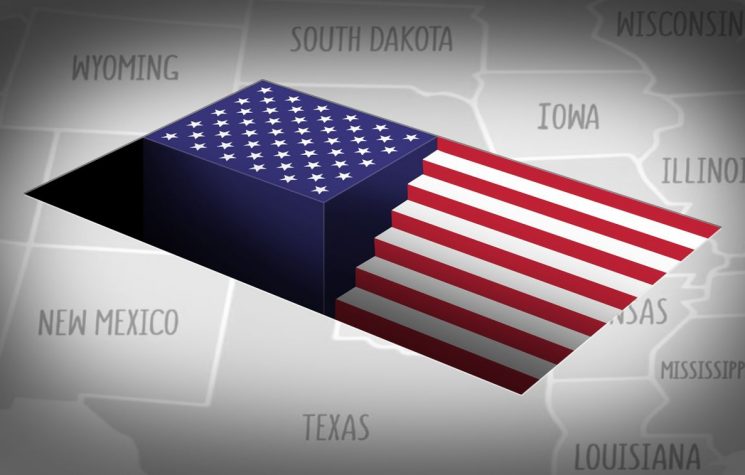

Finora, gli Stati Uniti hanno concentrato l’attenzione minima sul conflitto, nonostante i rischi che esso comporta per i loro vitali interessi strategici su diversi fronti, tra cui: l’ascesa di fazioni islamiste che potrebbero alla fine minacciare le basi militari statunitensi in Africa; l’espansione dell’influenza russa, cinese e iraniana nella regione del Mar Rosso; un’ulteriore instabilità in tutto il Continente. Gli Stati Uniti potrebbero adottare una serie di misure efficaci e a basso costo per ridurre queste minacce, come la nomina di un inviato ufficiale in Sudan, l’ampliamento dei canali diplomatici con le SAF e le RSF e l’avvio di colloqui con gli Emirati Arabi Uniti per scoraggiare le loro spedizioni di armi alle RSF.

L’uso dei droni si è rivelato fondamentale per entrambe le parti in conflitto, consentendo di colpire infrastrutture critiche, obiettivi a lungo raggio e popolazioni civili. Russia e Iran hanno sfruttato questo supporto per espandere la loro influenza sul Mar Rosso; entrambi i Paesi sono fortemente interessati a stabilire una presenza navale a Port Sudan, ma al momento il Governo di Khartoum rimane esitante a consentirlo a causa delle pressioni occidentali. L’Egitto, che ha legami storici con il Sudan, ha fornito uno dei più ampi supporti esterni sotto forma di droni di fabbricazione turca, consultazioni militari e capacità di intelligence.

L’intervento più diretto del Governo statunitense in Sudan si è manifestato sotto forma di aiuti umanitari e sanzioni contro entrambe le parti per crimini contro i civili. A maggio, gli Stati Uniti hanno sanzionato il Governo sudanese per l’uso di armi chimiche nel 2024. Queste sanzioni includono restrizioni all’esportazione verso il Sudan e sanzioni contro i beni e i redditi di importanti funzionari delle SAF e delle RSF. Il conflitto è stato finora oggetto di dichiarazioni pubbliche da parte del Dipartimento di Stato e dei leader del Congresso U.S.A. Ad esempio, l’ex Segretario di Stato Antony Blinken ha stabilito che le RSF stavano commettendo un genocidio nel Sudan orientale. Anche diversi parlamentari hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche o presentato proposte di legge in relazione al conflitto. Inoltre, il Sudan è costantemente menzionato nelle testimonianze del Congresso come una delle principali preoccupazioni per la sicurezza nel Corno d’Africa e nell’Africa nel suo complesso. Sebbene queste dichiarazioni sottolineino la preoccupazione per il conflitto tra i funzionari di alto rango, gli Stati Uniti hanno adottato solo misure minori per mitigare la crisi.

In passato, gli Stati Uniti hanno fornito ingenti aiuti umanitari al Sudan, classificandosi come il principale fornitore con una quota del 44% nel 2024. Gli aiuti sono stati destinati a programmi come il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, programmi per le comunità locali e percorsi di supporto. Tuttavia, dopo la conclusione delle operazioni dell’USAID, numerosi programmi di assistenza alimentare e centri sanitari in Sudan hanno cessato le attività e molti sudanesi hanno attestato che queste chiusure sono state una conseguenza diretta del blocco degli aiuti internazionali da parte degli Stati Uniti.

Durante il conflitto, gli Stati Uniti hanno tentato due volte di mediare la pace tra le parti. Ciò è stato fatto attraverso la piattaforma di Gedda in collaborazione con l’Arabia Saudita e tramite i colloqui di pace a Ginevra ma senza risultati concreti.

L’inazione degli Stati Uniti nella guerra in Sudan ha creato per Washington due rischi importanti con effetti di vasta portata: la perdita di un potenziale punto d’appoggio strategico nella regione del Mar Rosso e il rischio di ricadute regionali del conflitto e oltre. Essi hanno un impatto diretto sugli interessi statunitensi nella regione, nel resto dell’Africa continentale, in Europa e in Medio Oriente. La posizione geografica del Sudan potrebbe fornire un immenso valore strategico agli Stati Uniti: il Sudan ha oltre 800 chilometri di costa lungo il Mar Rosso, con il suo principale accesso al mare proveniente da Port Sudan. Poiché il Mar Rosso facilita quasi il 12% del commercio marittimo globale, l’accesso a tale bacino potrebbe potenzialmente conferire a un attore un’immediata influenza economica, politica e militare sul Medio Oriente e sul commercio globale.

La Cina ha investito molto nelle infrastrutture e ha espresso interesse nella creazione di una propria presenza a Port Sudan. La Russia si è impegnata ulteriormente per stabilire una base militare lì. A febbraio, il Ministro degli Esteri sudanese Ali Youssef ha dichiarato che non vi erano ostacoli alla creazione di una base navale russa a Port Sudan, preoccupando molti funzionari occidentali. In base all’accordo, Mosca potrebbe istituire una base navale con 300 uomini, oltre a navi da guerra e potenzialmente sottomarini, che le darebbe la possibilità di proiettare la sua potenza nella regione, contrastare gli interessi occidentali, minacciare le rotte commerciali marittime globali e persino destabilizzare il fianco meridionale della NATO. Tuttavia, l’accordo richiederebbe l’approvazione di un parlamento sudanese eletto, che attualmente non esiste.

L’Iran mira ad esercitare maggiore influenza in una regione già complicata dai ripetuti attacchi degli Houthi contro le navi occidentali che portano sostegno ad Israele. C’è il rischio che le SAF possano offrire in tempo l’accesso al porto all’Iran, poiché le loro esigenze di sicurezza impongono l’urgente necessità di importazioni di armi da attori esterni. Con una presenza navale a Port Sudan, Teheran sarebbe in grado di interrompere il commercio marittimo globale nel Mar Rosso, minacciare Israele e rappresentare un ulteriore ostacolo per le manovre militari navali occidentali nella regione, al di là del loro appoggio ad Ansarullah.

Il rischio di una ricaduta regionale del conflitto rappresenta un’altra forte motivazione per il coinvolgimento degli Stati Uniti. La regione del Corno d’Africa è diventata un focolaio di instabilità all’interno e tra diversi Paesi, e la sua destabilizzazione porterebbe a un aumento del commercio illecito e alla diffusione di gruppi ribelli. Oltre al Sudan, quattro Paesi della regione stanno attraversando disordini destabilizzanti o veri e propri conflitti. La Somalia sta combattendo una massiccia insurrezionale di al-Shabaab, in un contesto di divisioni tra gli Stati federali. Il Sud Sudan è in crisi politica e sull’orlo della guerra civile. L’Etiopia sta combattendo una guerra civile con le milizie di Fano, e una mortale instabilità politica ha attanagliato il Kenya. Al di fuori di quella regione, anche la Libia e la Repubblica Centrafricana, entrambe al confine con il Sudan, stanno attraversando conflitti interni attivi e il rischio di un’estensione della guerra sudanese ai Paesi limitrofi è immenso, con il potenziale di esacerbare l’instabilità in nazioni già fragili. Ad aprile 2025, oltre 3,9 milioni di rifugiati sudanesi erano fuggiti nei Paesi vicini: 1,1 milioni in Sud Sudan; 775.000 in Ciad; 256.000 in Libia; 72.000 in Etiopia; e 42.000 nella Repubblica Centrafricana. L’afflusso di rifugiati ha messo a dura prova le capacità dei servizi pubblici di quei Paesi, ha aumentato la diffusione di malattie e ha sovraccaricato i campi profughi.

Inoltre, il conflitto sudanese sta aumentando direttamente l’insicurezza tra i suoi vicini, in particolare Ciad, Libia e Sud Sudan. Ad esempio, il Ciad è diventato un hub di transito per le spedizioni di armi illecite e gli aiuti militari alle RSF. Nella Libia orientale, l’Esercito Nazionale Libico di Khalifa Haftar è stato accusato di sostenere direttamente le RSF con aiuti militari e supporto vicino al confine condiviso tra Sudan, Egitto e Libia. Alcune importanti milizie sud-sudanesi si sono alleate con le RSF, aumentando la disponibilità di rotte di contrabbando illecite e teatri operativi.

Secondo gli analisti di Washington, in assenza del pieno coinvolgimento degli Stati Uniti, il continuo deterioramento della situazione in Sudan aggraverebbe ulteriormente la crisi migratoria che affligge il proprio Paese e l’Europa. La guerra e le sue ripercussioni sul continente africano incidono direttamente sugli interessi politici e di sicurezza statunitensi.

Gli Stati Uniti, intervenendo direttamente, potrebbero mantenere la loro reputazione di pacificatori. Trump, che vuole essere percepito come un risolutore, e la sua Amministrazione hanno chiarito la loro priorità: porre fine ai conflitti globali, ovviamente in maniera favorevole agli interessi U.S.A. Le azioni e gli impegni della Casa Bianca con Ucraina, Iran e persino Ruanda esemplificano l’interesse personale di Trump in questo obiettivo. Queste mediazioni ribadiscono le capacità di soft power degli Stati Uniti e dimostrano la profondità dell’influenza statunitense, fondamentale per contrastare la crescente influenza cinese.

Trump sta mostrando un interesse unico per l’Africa rispetto alle precedenti amministrazioni, attraverso vertici e accordi di pace con diversi Paesi. Il Segretario di Stato Marco Rubio, fautore della linea interventista neoconservatrice, ha affermato che il Sudan sarà la prossima priorità degli Stati Uniti per la mediazione nel continente.

Di contorno alle questioni geopolitiche, ci sono due probabili fattori alla base di questo cambiamento nell’impegno degli Stati Uniti. Il primo è che Massad Boulos, suocero della figlia di Trump, Tiffany, si sia interessato al dossier Sudan. Boulos è un consigliere speciale dell’Amministrazione concentrato sull’Africa e sembra desideroso di utilizzare rapidamente il proprio capitale politico per accumulare successi. Quando ha annunciato l’accordo di pace dello scorso 27 giugno tra la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda, Boulos ha affermato che il Sudan sarebbe stato il prossimo sulla sua lista. Il suo ufficio afferma che il Sudan è ora la massima priorità, apparentemente in riconoscimento della portata e dell’urgenza della crisi, ma forse anche in ossequio all’evidente interesse di Trump a essere visto come un pacificatore globale.

Oltre al fattore Boulos, una seconda ragione della crescente attenzione dell’Amministrazione Trump al dossier Sudan potrebbe essere che Abu Dhabi, Il Cairo e Riad hanno fatto pressioni su Washington affinché intervenisse, sia per il desiderio di arruolare gli Stati Uniti nei rispettivi schieramenti sul Sudan, sia come riflesso del crescente disagio per il pantano in cui si è trasformata la guerra. Alti funzionari sauditi, emiratini ed egiziani hanno costantemente sollevato la questione del Sudan con le loro controparti statunitensi nei primi mesi dell’Amministrazione, esortando gli Stati Uniti ad impegnarsi. Ciò consentirebbe a Washington di ottenere un maggiore allineamento dei partner regionali e di salvaguardare la propria strategia in Medio Oriente.

Ecco perchè la guerra civile sudanese potrebbe presto trovarsi sotto i riflettori dei media mondiali.