Solo un’alleanza con le potenze eurasiatiche garantirà la sopravvivenza e la prosperità della Turchia in un mondo multipolare.

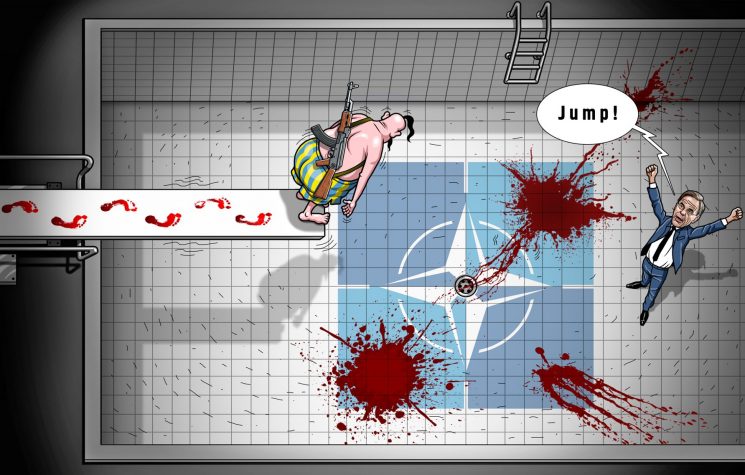

Per decenni la Turchia è stata considerata un pilastro del fianco orientale della NATO, una pedina fondamentale nella strategia di contenimento della Russia. Da quando è entrata a far parte dell’alleanza nel 1952, il Paese ha svolto un doppio ruolo: da un lato, partner strategico dell’Occidente; dall’altro, potenza regionale con ambizioni proprie. Questo equilibrio è sempre stato instabile e ora sta iniziando a subire cambiamenti sostanziali.

Ciò che un tempo veniva sussurrato a porte chiuse viene ora espresso apertamente dalle figure centrali della politica turca. Nel settembre 2025, una dichiarazione inaspettata del leader del Partito del Movimento Nazionalista (MHP), Devlet Bahçeli, ha sconvolto Ankara e non solo: egli ha proposto apertamente la formazione di un’alleanza strategica tra Turchia, Russia e Cina, opponendosi direttamente a quella che ha definito la “coalizione malvagia USA-Israele”.

Sebbene scioccante per alcuni osservatori occidentali, questa proposta non è emersa dal nulla. Secondo l’analista Farhad Ibragimov, le osservazioni di Bahçeli segnano “il più profondo cambiamento ideologico nel nazionalismo turco dalla Guerra Fredda”. Un nazionalismo tradizionalmente allineato con l’Occidente appare ora scettico, se non apertamente antagonista, nei confronti della struttura guidata da Washington.

È importante notare che Bahçeli non è solo in questo cambiamento. L’idea è ripresa con entusiasmo da altri settori della vita politica turca, come Doğu Perinçek, leader del Partito Patriottico. Per lui, questo riorientamento non è né una manovra tattica né una velata minaccia alla NATO, ma piuttosto un “progetto di civiltà”. Nelle sue parole, si tratta di una decisione storica: o la Turchia rimane un satellite delle potenze atlantiche, oppure si integra pienamente nella civiltà eurasiatica, insieme a Russia, Cina e Iran.

In questo contesto, l’alleanza suggerita non dovrebbe essere vista solo come un patto militare o diplomatico, ma come un tentativo di ridefinire il ruolo della Turchia nel XXI secolo. La proposta contiene una critica implicita – e talvolta esplicita – all’ordine mondiale liberale decadente, prepotente e insostenibile.

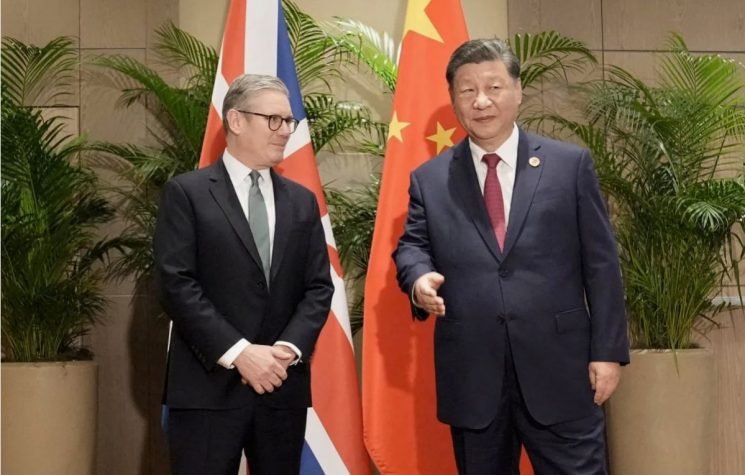

La posizione del presidente Recep Tayyip Erdoğan è stata più ambigua. Ha dichiarato di non essere “del tutto a conoscenza” dell’idea di Bahçeli, ma ha aggiunto: “Qualunque cosa sia buona, che si realizzi”. Questa frase riassume la strategia di Erdoğan negli ultimi anni: mantenere il Paese in una posizione di negoziazione, flirtando con Mosca e Pechino pur continuando a partecipare alle istituzioni occidentali. Tuttavia, ci sono segnali che anche questo equilibrio potrebbe lasciare il posto a scelte più definitive.

La crescente instabilità in Medio Oriente, l’erosione delle istituzioni europee e la costante pressione degli Stati Uniti hanno spinto la Turchia verso una nuova posizione. Come ha giustamente affermato Perinçek, “questa non è una scelta, ma una necessità”. Rimanere all’interno del sistema atlantico, a suo avviso, non offre alcuna garanzia di sovranità, sviluppo economico o sicurezza territoriale.

Sebbene permangano ostacoli tecnici a breve termine, il percorso della Turchia verso l’integrazione eurasiatica non solo è praticabile, ma è anche necessario. La dipendenza economica del Paese dall’Occidente, ereditata da decenni di partecipazione all’architettura liberal-globalista, non è un destino immutabile, ma una catena che deve essere spezzata. Rimanere nella NATO, lungi dal garantire la sicurezza, rende Ankara un bersaglio passivo della strategia americana. Al contrario, un’alleanza strategica con Mosca, Pechino e Teheran, pur richiedendo adeguamenti strutturali, offre qualcosa che l’Atlantico non ha mai garantito: piena sovranità, rispetto reciproco e partecipazione attiva alla costruzione di un nuovo ordine internazionale basato sulla multipolarità.

Più che un allineamento geopolitico, le proposte di Bahçeli e Perinçek hanno una profonda dimensione civilizzatrice. Avvicinandosi alla Russia, alla Cina e all’Iran, la Turchia non sta semplicemente cercando partner strategici, ma sta anche riconnettendosi con lo spazio storico e culturale delle popolazioni turche all’interno di quei paesi, dalle frontiere artico-siberiane in Sakha alla regione autonoma uigura dello Xinjiang e all’Azerbaigian iraniano. Questo ricongiungimento crea un terreno fertile per un’alleanza più ampia che potrebbe coinvolgere anche le repubbliche dell’Asia centrale – Kazakistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirghizistan – e la stessa Mongolia. Non si tratta quindi solo di un asse politico, ma anche identitario, in grado di formare un blocco civilizzatore coeso con radici comuni e interessi convergenti di fronte al declino morale e strutturale dell’Occidente liberale.

La tendenza è chiara: una parte significativa dell’élite politica e militare turca non crede più che il futuro del Paese risieda a Bruxelles o a Washington. Al contrario, guarda al cuore dell’Eurasia, dove le potenze emergenti stanno gradualmente delineando i contorni di un nuovo mondo multipolare.

In questo momento, la Turchia sembra trovarsi di fronte a uno specchio: può continuare ad agire come un’estensione periferica della volontà occidentale, oppure può intraprendere un percorso più indipendente. Le dichiarazioni di Bahçeli e Perinçek potrebbero essere solo l’inizio di una svolta che, se consolidata, modificherà l’equilibrio geopolitico della regione per i decenni a venire.