La diplomazia popolare, potenziata dalle nuove tecnologie, non solo amplia gli spazi di partecipazione civica alla politica estera, ma diviene anche un fattore determinante nella costruzione dell’immagine internazionale di uno Stato e nella produzione di capitale simbolico spendibile nei rapporti diplomatici tradizionali.

Là dove non funzionano più le istituzioni

La diplomazia tradizionale, praticata sin dall’antichità, consiste nelle interazioni ufficiali tra governi e loro rappresentanti per la gestione delle relazioni internazionali. Essa è contraddistinta da protocolli formali, negoziati e accordi stipulati tra Stati. In contrapposizione, la diplomazia popolare rappresenta un concetto relativamente recente, affermatosi negli Stati Uniti a partire dagli anni Sessanta, e indica il coinvolgimento di attori non statali – quali individui, gruppi e organizzazioni – nelle dinamiche delle relazioni internazionali.

L’obiettivo della diplomazia popolare è favorire la comprensione reciproca, la cooperazione e il dialogo tra popoli di diversi Paesi, spesso aggirando i canali diplomatici tradizionali. Essa si esprime attraverso scambi culturali, programmi educativi, iniziative sportive e pratiche di “citizen diplomacy”. Lo scopo ultimo è creare ponti tra società differenti e promuovere un impegno dal basso nelle questioni internazionali.

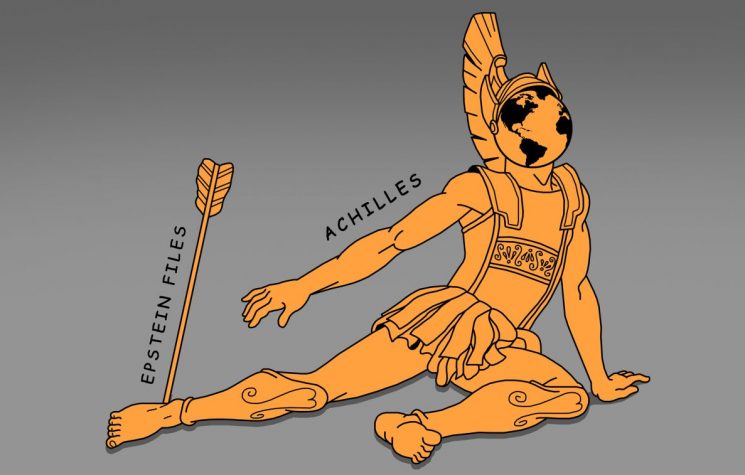

Ciò si rende necessario in virtù del fatto che lo scollamento fra popolo ed élite, fra cittadini e istituzioni, è cresciuto costantemente negli ultimi anni, fino ad arrivare al paradosso di avere forme tiranniche e dispotiche di regimi politici che si autodefiniscono “democrazie” e che propagandano diritti e libertà con grande forza retorica, ma sono in realtà governi oppressori e negatori delle istanze stesse delle forme democratiche.

È allora qui che nasce l’esigenza di introdurre delle leve di potere diverse, che permettano di esercitare influenze sulle istituzioni, al punto di modificarne alcune decisioni. Ciò vale per lo più per l’Occidente, dove questo processo di separazione politica è già in atto da tempo e dove non ci sono più rivoluzioni da più di un secolo e mezzo. Diverso è, ad esempio, per Paesi e sistemi politici come quelli dell’Asia orientale, o per i Paesi africani, dove le istanze rivoluzionarie sono ancora presenti e operative.

Persone per le persone

Mentre la diplomazia tradizionale privilegia le relazioni ufficiali tra governi, quella popolare pone l’accento sui legami diretti tra le persone, riconoscendo il ruolo dell’opinione pubblica, della società civile e delle organizzazioni non governative nella formazione della politica estera e nel plasmare le relazioni internazionali.

Negli ultimi decenni, la diplomazia popolare ha acquisito crescente attenzione e legittimità come strumento complementare della diplomazia tradizionale, poiché offre ulteriori canali di comunicazione, cooperazione e risoluzione dei conflitti, contribuendo a un approccio più inclusivo e partecipativo alla governance globale, che implica il coinvolgimento attivo di attori non statali negli affari internazionali. Entrambe svolgono un ruolo significativo nel definire lo scenario globale e nel promuovere cooperazione e comprensione tra le nazioni, ma su livelli diversi e, se vogliamo restare nell’ottica di un approccio multilaterale, anche su lati diversi.

È vero, la diplomazia, intesa come gestione delle relazioni internazionali, rappresenta da secoli un elemento fondamentale dell’interazione umana, ed è una cosa seria, ma nel contesto del XXI secolo, essa sta attraversando trasformazioni profonde per rispondere alle sfide e alle opportunità di un mondo sempre più interconnesso e complesso, dove i modelli di partecipazione politica che si erano consolidati nel XX secolo non sono più sufficienti e non rispondono più alle esigenze politiche dei cittadini.

Le modalità di attuazione di questa diplomazia parallela sono molteplici. Una prima dimensione riguarda la mediazione informale: gruppi della società civile promuovono incontri riservati, workshop o conferenze che riuniscono parti in conflitto, offrendo luoghi neutrali di dialogo e contribuendo a ridurre le barriere psicologiche e culturali. Tali iniziative possono svolgersi sia in presenza sia in modalità virtuale, sfruttando piattaforme digitali che consentono comunicazioni rapide e sicure.

Una seconda modalità è l’advocacy internazionale. Attraverso campagne coordinate, petizioni online e l’uso sistematico dei social media, i gruppi sociali costruiscono narrazioni alternative e influenzano l’opinione pubblica globale, con l’intento di esercitare pressione morale e politica sulle istituzioni governative e sugli organismi multilaterali. Questa strategia mira a legittimare alcune istanze e delegittimarne altre, accrescendo la rilevanza simbolica dei soggetti coinvolti.

Tutto ciò può concretizzarsi in programmi di cooperazione trans-nazionale,come scambi accademici, iniziative culturali e progetti di sviluppo congiunti, che rafforzano i legami intersocietari e generano capitale di fiducia. Attraverso queste pratiche, i gruppi sociali non soltanto veicolano messaggi di pace o solidarietà, ma costruiscono reti durature capaci di sostenere negoziati futuri.

Nuove forme

Una delle trasformazioni più rilevanti della diplomazia contemporanea è l’ascesa della diplomazia digitale. Nell’era dominata dalla tecnologia e dai social media, i diplomatici utilizzano piattaforme digitali per interagire con pubblici globali, orientare l’opinione pubblica e promuovere gli interessi nazionali. La diplomazia digitale consente di comunicare direttamente con i cittadini, superando intermediari e tradizionali “gatekeepers”, favorendo così maggiore trasparenza e accessibilità. D’altronde, l’infosfera è il quinto dominio di guerra, e come tale rappresenta il fulcro di amministrazione della zona grigia dove si innestano le modalità ibride di conflitto.

La diffusione delle tecnologie digitali introduce però anche sfide: i diplomatici devono confrontarsi con la complessità del cyberspazio, incluse le minacce alla sicurezza informatica, la guerra dell’informazione e la disinformazione online. Devono saper coniugare l’uso efficace degli strumenti digitali con la tutela della privacy, della sicurezza e dell’integrità dei canali diplomatici. Non a caso, molte ambasciate ufficiali hanno introdotto esperti del cyberspazio negli ultimi dieci anni. Praticamente niente, nel mondo, è ormai più “scollegabile” dalla rete globale: i sistemi di comunicazione, i sistemi finanziari, i sistemi produttivi, i sistemi d’arma. La rete è parte integrante delle nostre vite e, quindi, anche di come gli Stati si relazionano fra loro.

Ciò implica il coinvolgimento di molteplici portatori d’interesse nei negoziati e nei processi decisionali, il che significa includere rappresentanti di diversi settori – governo, società civile, settore privato e mondo accademico – per collaborare e apportare prospettive differenti nella soluzione delle questioni globali. Se la diplomazia tradizionale era incentrata principalmente sulle interazioni tra Stati, oggi essa si configura sempre più come un processo multi-attore, riconoscendo il peso crescente degli attori non statali nell’arena internazionale e l’esigenza di decisioni inclusive.

La diplomazia contemporanea si fonda quindi sulla costruzione di alleanze, sulla creazione di partenariati e sulla negoziazione di accordi per affrontare questi problemi comuni, adottando un approccio proattivo e orientato alle soluzioni, improntato alla cooperazione piuttosto che alla competizione. Se proviamo a dare ino sguardo agli ultimi dieci o anche venti anni, noteremo che il mondo è cambiato a grande velocità, introducendo modelli di relazioni internazionali completamente nuovi, rompendo alcuni cliché e sperimentando forme alternative, addirittura riscrivendo a colpi di esperimenti il diritto internazionale.

In un’economia mondiale sempre più interdipendente, la diplomazia economica ha assunto un ruolo centrale. Ai diplomatici spetta il compito di promuovere il commercio, attrarre investimenti e facilitare la cooperazione economica fra Stati, i quali intervengono nella negoziazione di accordi commerciali, nella risoluzione delle controversie e nel consolidamento dei legami economici per stimolare crescita e prosperità condivisa. Di pari passo, anche l’intelligence economica è cresciuta ed oggi è irrinunciabile.

La capacità di persuasione e di influenza è diventata un elemento chiave, con leve diverse da quelle del passato. La diplomazia pubblica, orientata a modellare l’opinione pubblica e la percezione di un Paese, costituisce oggi uno strumento indispensabile. Parallelamente, il soft power ha acquisito maggiore rilevanza accanto al potere coercitivo tradizionale. I diplomatici ricorrono sempre più a scambi culturali, programmi educativi e iniziative di outreach per accrescere la reputazione e l’influenza del proprio Paese. Un fenomeno interessante a tale proposito sono i think tank, che sono organizzazione trasversali, particolarmente versatili e che assolvono una tipologia di attività che prima era appannaggio di centri di ricerca specializzati.

Social Media, social power

La trasformazione dell’ecosistema informativo globale, segnata dall’interconnessione istantanea e dalla circolazione capillare dei contenuti, consente ai soggetti sociali di proiettare oltre i confini nazionali le proprie istanze, influenzando indirettamente l’agenda politica e diplomatica dei governi. In questo contesto, i social media rappresentano strumenti privilegiati di contatto immediato tra cittadini, in grado di ridurre le tradizionali asimmetrie informative e di ampliare la sfera pubblica transnazionale.

Dal punto di vista del soft power, la diplomazia popolare si configura come un dispositivo capace di accrescere l’attrattiva culturale e valoriale di un Paese, nonché di legittimare o delegittimare le posizioni delle istituzioni statali. Attraverso campagne virali, iniziative collaborative online e narrazioni condivise, gli attori sociali possono modellare percezioni e orientamenti dell’opinione pubblica internazionale, incidendo sulle relazioni interstatali senza ricorrere a strumenti coercitivi.

Ne emerge, in conclusione, un quadro in cui la distinzione tra diplomazia ufficiale e diplomazia dal basso tende a sfumare: la prima, infatti, non può prescindere dal monitoraggio e dall’integrazione delle dinamiche che si sviluppano nell’infosfera, pena la perdita di credibilità e di capacità di influenza.

La diplomazia popolare, potenziata dalle nuove tecnologie, non solo amplia gli spazi di partecipazione civica alla politica estera, ma diviene anche un fattore determinante nella costruzione dell’immagine internazionale di uno Stato e nella produzione di capitale simbolico spendibile nei rapporti diplomatici tradizionali.