Come l’Inghilterra e gli Stati Uniti hanno distrutto la capacità difensiva dell’Italia

«Non siamo pronti né a un attacco russo né a un attacco di qualunque altra nazione — lo sostengo da tempo. Dobbiamo mettere il Paese nella condizione di difendersi se un pazzo decidesse di attaccarci: non parlo solo di Putin, ma di chiunque. Non siamo pronti perché negli ultimi vent’anni non abbiamo investito adeguatamente nella Difesa, e quelle due decadi non si recuperano in uno o due anni». Queste dichiarazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sono state pronunciate a margine della tappa romana del tour mondiale della Nave Vespucci, il 15 settembre.

Crosetto ha ribadito un punto su cui è spesso tornato: ed è un’osservazione condivisibile. Anche chi scrive lo sostiene da anni, ancor prima dello scoppio della guerra in Ucraina. L’Italia ha attraversato lunghi periodi di smilitarizzazione e tagli al bilancio della Difesa dopo la Guerra Fredda, seguendo la fallace equazione “scomparsa la minaccia = non serve spendere”. Il focus sul contrasto al terrorismo globale e sulle operazioni asimmetriche in Afghanistan e Iraq ha spinto le risorse rimaste verso reparti e mezzi “leggeri”, adatti a quel tipo di conflitto.

Fermi tutti, ma… non eravamo pronti a dispiegare la famigerata potenza di fuoco per spezzare le reni alla Russia del cattivissimo Putin? Non eravamo l’orgoglio d’Europa su cui la Commissione Europea contava?

Per troppi anni in Europa — complice una nuova ondata di globalizzazione che, secondo alcuni, avrebbe diffuso prosperità secondo il modello capitalista occidentale (la cosiddetta “fine della storia”) — ci siamo adagiati sull’idea che le armi da rafforzare fossero solamente quelle economiche e commerciali. È stato un grave errore, che non era poi così difficile da calcolare.

La SMO russa non è stata solo uno shock collettivo ma una sveglia per le leadership europee, spesso scollegate dalla realtà e convinte che il mercantilismo basti a risolvere le tensioni internazionali. Abituati per decenni a una politica estera fondata sulla “forza del diritto”, abbiamo dimenticato che esiste ancora il “diritto della forza”: ci sono Stati, anche lontani, che utilizzano la coercizione per perseguire obiettivi strategici, che dimostrano che la retorica democratizzante dell’Occidente liberale non è un valore assoluto ed eterno. Il benessere ottenuto grazie al commercio, all’economia e al diritto internazionale ci ha reso miope e, peggio, vulnerabili, anzi presuntuosi, convinti che in nome del libero mercato saremmo stati capaci di imporre un modello di vita a tutto il continente, senza guardare nessuno in faccia.

La riflessione del ministro tocca un punto cruciale: avere Forze Armate moderne e capaci equivale a stipulare un’assicurazione sul futuro del Paese. La deterrenza, secondo lorsignori, è tornata a essere la lingua efficace della diplomazia in un ordine globale che non è “impazzito”, come dicono alcuni, ma che si è ripresentato con forza alle nostre porte. Anche qui, il rischio è quello di non comprendere che gli equilibri non si basano più sui paradigmi di anni fa e che la trappola più grande è quella di far continuare a ragionare secondo categorie stantie e impolverate.

Quando Crosetto e i suoi compari del Governo parlano di una “cultura della Difesa”, omettono di specificare che essa è impossibile senza piena sovranità. E questa manca, del tutto. Senza sovranità, non possiamo avere una nostra Difesa, ma al massimo riusciamo a farci ancora una volta soldatini fedeli del padrone d’oltremare, che non ci penserà due volte a sacrificarci.

Crosetto ha indicato con ragione le cause della nostra impreparazione — tagli al bilancio, smantellamento di reparti, e la focalizzazione su minacce asimmetriche — ma non ha sufficientemente evidenziato un problema ancora più profondo e lento da correggere: agli italiani manca, oltre alla percezione del pericolo, l’identità, che è stata smantellata proprio a seguito dell’invasione militare angloamericana.

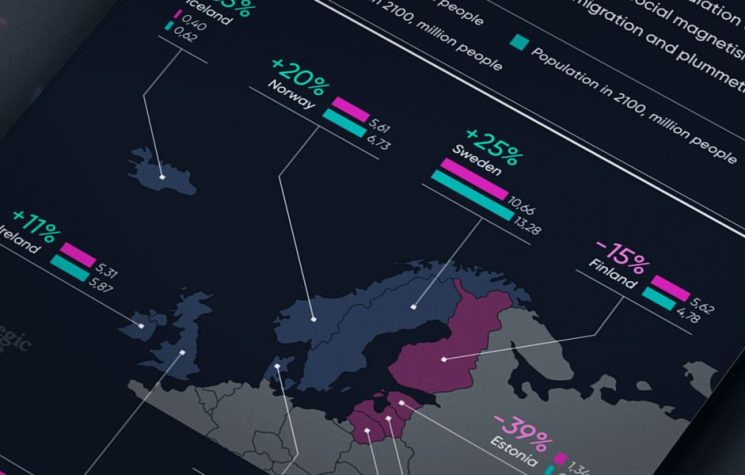

I sondaggi recenti dipingono un quadro preoccupante: dati CENSIS (luglio 2025) mostrano che solo il 16% degli italiani tra 18 e 45 anni (la fascia teoricamente mobilitabile) si dichiara pronto a combattere — 21% tra gli uomini e 12% tra le donne. Il 39% si definisce pacifista e protesterebbe, il 26% vorrebbe affidare la difesa a soldati professionisti o a contingenti stranieri retribuiti, mentre il 19% dichiara che diserterebbe. Anche in altri Paesi occidentali non è molto meglio: il 33% dei britannici risponderebbe alla chiamata, il 23% dei tedeschi e il 20% degli austriaci; in Russia la disponibilità è stimata al 33% e in Ucraina al 62% (sondaggio Gallup 2024).

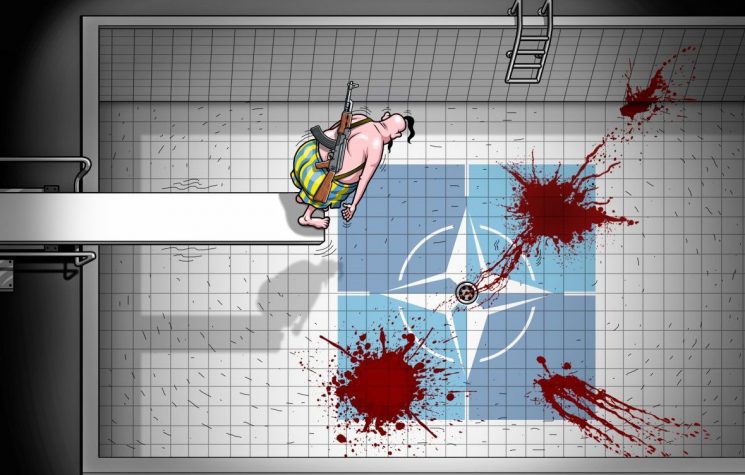

Gli italiani, dunque, appaiono mentalmente impreparati a sostenere un conflitto, come era logico che fosse. È sintomatico anche il luogo comune che “tanto c’è la NATO a difenderci”, come se l’Alleanza fosse un’entità astratta e separata dall’Italia — ignaro che l’Italia è parte attiva della NATO e ne è tra i maggiori contributori. Questa ignoranza, o rifiuto di informarsi correttamene, impedisce di capire cosa sia la Difesa e per quale ragione sia necessaria.

Il benessere quotidiano — auto, smartphone, servizi — dipende dalla capacità del Paese di reagire a coercizioni militari, soprattutto vista la nostra forte dipendenza dal commercio marittimo. L’illusione che il mercantilismo risolva tutto ha fatto perdere agli italiani il senso della difesa degli interessi nazionali e il desiderio di indossare la divisa, spesso vista semplicemente come un “posto fisso”.

Crosetto ha detto che alle Forze Armate servirebbero 40mila unità in più oltre agli attuali 160mila effettivi (più 100mila Carabinieri). È una stima condivisibile, ma la domanda è: dove reclutarle in un contesto culturale come questo? Certo, Crosetto qui ha ragione, ha battuto l’ora giusta, come è capace di fare anche un orologio rotto due volte al giorno. Non bastano mezzi — caccia, carri, droni, fregate —, serve personale. E oggi, in un momento cruciale per l’Italia e per il modello di vita occidentale, sempre meno uomini e donne sembrano disposti a difenderlo. E tutto questo grazie alla scellerata politica della Repubblica Italiana, dove in decenni non è stata mai operata una guerra di liberazione contro l’occupante anglo-americano.

Poi, dopo questo primo punto, il signor ministro dovrebbe chiedersi quale è il senso di combattere una guerra per procura, una guerra militarmente impossibile e sproporzionata, contro un popolo e un Paese che non sono nostri nemici.