Escreva para nós: info@strategic-culture.su

Nos dias atuais, a democracia mais ou menos liberal de Israel tem um problema notório: a diferença entre a natalidade dos judeus e a dos ditos “árabes israelenses” – designação bem imprecisa, já que uma significativa parcela da população judaica israelense é composta por judeus árabes que chegaram dos países vizinhos. Como o historiador judeu israelense Avi Shlaim costuma dizer em entrevistas, ele é um judeu de Bagdá cuja primeira língua é o árabe, e cuja música, culinária etc. é árabe. As categorias judeu e árabe não são mutuamente excludentes.

A população “árabe israelense”, ou seja, os gentios palestinos que conseguiram cidadania israelense, tem uma taxa de natalidade superior à dos judeus israelenses. Em Israel, as autoridades públicas sempre falam sem meias palavras do problema demográfico: no longo prazo, isso faria com que o Estado israelense pudesse ser tomado por meios democráticos; assim, o Estado toma medidas como a proibição de que os gentios vivam ou trabalhem em terras sob a jurisdição da Autoridade das Terras de Israel (em inglês, National Land Authority), que hoje compreende 93% do Estado de Israel. Além disso, Israel não autoriza a criação de bairros gentios, não raro com pretextos ambientais. Sem ter onde morar ou para onde se expandir, os “árabes israelenses” são forçados à emigração.

Quando alguém pergunta: “Mas por que não dar cidadania a todos os palestinos?”, a resposta sionista é que os palestinos seriam a maioria e Israel deixaria de ser um Estado judeu. Essa argumentação era usada também pelas minorias brancas dos Estados de Apartheid na África.

Se hoje é lugar comum apontar as semelhanças entre os bantustões e a Cisjordânia e Gaza, ou seja, entre a África do Sul e Israel, nos anos 50, não era inusual, entre conservadores anglófonos, apontar a semelhança entre os países africanos de minoria branca e o sul dos Estados Unidos. No caso, os brancos da África deveriam ser exemplo para os do sul dos Estados Unidos, os quais deveriam aprender a tutelar os negros até que eles tivessem capacidades intelectuais para se emanciparem. O racismo é tão grande, que iguala os negros anglófonos alfabetizados que têm raízes nos EUA aos negros africanos que só conheciam a realidade tribal.

Já vimos em maior detalhe nesta SCF que nos anos 1960 a Fundação Ford, sob a batuta da CIA, para de apoiar a inscrição de eleitores negros no Sul e passa a encorajar o afrocentrismo, que é uma ideologia separatista. Pois bem: o paralelo pouco traçado, e que quero fazer aqui, é entre os Estados Unidos e Israel, já que em ambos os países há o histórico de se tentar evitar a influência demográfica de uma minoria numa demografia.

Na época de Luther King, a falta de direito do negro ao voto decorria de uma série de manobras burocráticas, e não a uma proibição legal de dar títulos de eleitor a negros. Em 1870, ou seja, pouco depois da Guerra Civil Americana (1861 – 1865), a 15ª Emenda proibiu que se negasse o direito ao voto em função da raça. O argumento que valeu à época era que, se os negros ingressam no Exército e combatem pela pátria, então eles têm de ter o direito ao voto. A retração desse direito ocorreria mais tarde por meio da exigência de alfabetização.

Esse é um capítulo pouco mencionado da história dos EUA. Quando se fala em luta pelo direito ao voto no século XX, vêm à mente as sufragistas. Outro termo da luta dos negros oitocentistas que acabou sendo atrelado ao feminismo foi a emancipação. Com a Proclamação da Emancipação em 1863, Abraham Lincoln acabou com a escravidão e emancipou os negros. No século XX, o substantivo “emancipação” estaria no mais das vezes atrelado ao adjetivo “feminina”.

No século XIX, era comum uma ala do liberalismo (representada por Mill) e do protestantismo (especialmente quacres e unitaristas) comparar a situação da mulher à situação do negro. Ambos seriam exemplos de seres humanos cuja igualdade era negada em função de características físicas. Como o negro estava numa evidente condição escrava, a analogia colocava as mulheres como escravas domésticas, servas do marido. Em suma, um dramalhão – dramalhão esse que virou a base da cruzada feminista contra o lar e as famílias.

O direito ao voto feminino nos EUA saiu com a 19ª Emenda, que em 1919 proibiu que alguém fosse impedido de votar por causa do sexo. A linguagem da Emenda foi, portanto, a mesma da 15ª, mantendo-se a analogia entre as mulheres e os negros.

Entre 1870 e 1919, ou seja, por 49 anos, os negros não eram proibidos de votar e as mulheres eram. Durante esse período, o movimento feminista – que era bem forte e organizado desde a Convenção de Seneca Falls (1848) – reivindicava que suas integrantes, dondocas brancas e instruídas, tivessem o direito que até os negros tinham. Em virtude disso, a causa feminista foi vista, nesse período, como um jeito de neutralizar os efeitos do ingresso de eleitores negros. E de fato, como era muito difícil um negro conseguir se registrar como eleitor antes do ativismo de Luther King, pode-se dizer que o feminismo serviu para embranquecer o eleitorado dos Estados Unidos, aumentando o controle da população WASP (protestante branca e anglo-saxã) sobre o Estado e, por tabela, sobre as demais populações dos EUA.

Não bastasse isso, desde o início a feminista Margaret Sanger abriu suas clínicas de planejamento familiar em bairros negros. De lá para cá, o aborto foi acrescido aos métodos contraceptivos da Planned Parenthood, e as mulheres negras dos EUA têm um especial acesso a esse “direito” patrocinado pelos eugenistas. Como relata a escritora Patrícia Silva, “as mulheres negras têm a maior proporção de abortos [dos EUA], com 335 abortos por mil nascidos vivos. Porcentagens nesses níveis ilustram que cerca de 20 milhões de bebês negros foram abortados [nos EUA] desde 1973 [decisão Roe v. Wade]. A população da cidade do Rio de Janeiro, em 2023, é de pouco mais de 6 milhões. Vinte milhões de bebês negros correspondem a mais de três vezes a população da cidade do Rio de Janeiro. É um infanticídio autorizado e, pasmem, celebrado.” (Mulheres que o feminismo não vê, p. 175-76) E é óbvio que esse infanticídio, que pode muito bem ser chamado de genocídio, tem um impacto na demografia e, portanto, na democracia.

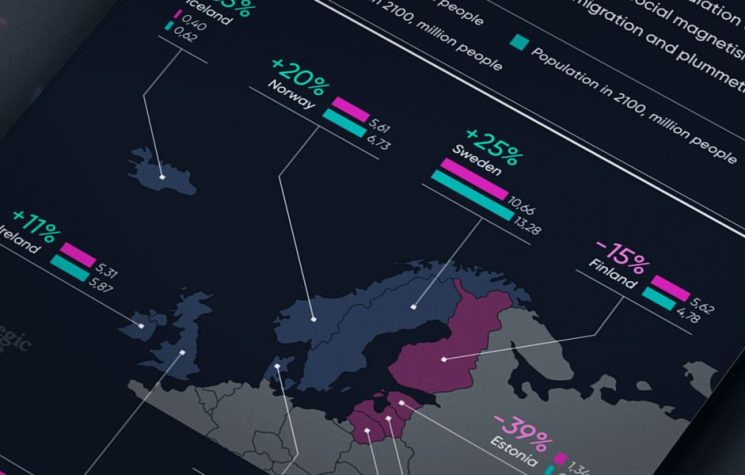

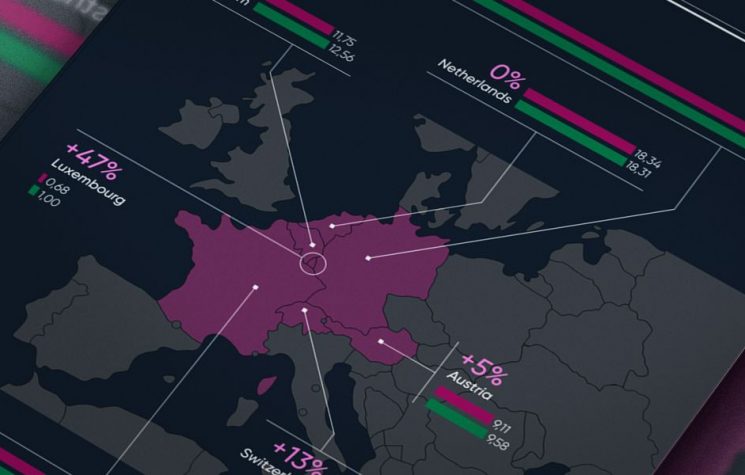

A democracia tem uma relação com a demografia. Por isso o agente político inescrupuloso que quiser controlar o Estado se esforçará para controlar a natalidade de populações indesejadas. E como a democracia ensinou aos EUA que grande densidade populacional é um poder, o país se empenhou em reduzir a população mundial, controlando a natalidade de outros países – vide o Relatório Kissinger.

Um fato tão curioso quanto dramático é que essa elite liberal-democrática não é nada prolífica. Assim, faz sentido que saia esterilizando e abortando mundo afora. O próprio movimento de Elon Musk em defesa do natalismo tendência já mostra como eles não têm a menor vocação para isso: se a reprodução for feita por meio de laboratórios e barrigas de aluguel, o preço que se paga para procriar fará com que a natalidade caia mais ainda, já que só uma meia dúzia de plutocratas vai poder ter vários filhos. Imagina a natalidade, se classe média tendo que financiar filho no crediário, como se fosse um carro ou um apartamento…

Para voltarmos a Israel, e aumentar ainda mais a ironia, mesmo que os judeus liberais consigam matar o último gentio da Terra Prometida, eles ainda temem os judeus ultraortodoxos… que têm uma montanha de filhos. Aí eles não sabem se Israel está fadado a virar uma teocracia assemelhada ao Irã em 30 anos, por causa do efeito que a demografia tem sobre a democracia.

No frigir dos ovos, o direito ao voto faz com que certas comunidades sejam vistas como inimigo a ser combatido fisicamente. A democracia, portanto, instaura a guerra de todos contra todos, que supostamente antecede o contrato social.