Contraddizioni sociali che a quasi un quarto di secolo dalla prima elezione di Lula presidente si presentano come plateali contraddizioni di un agire politico che, nonostante le dichiarate preoccupazioni per tale realtà e la più volte manifestata intenzione di cercare di risolvere i tanti problemi, pur in un generale quadro di miglioramento contenuto ma sostanziale delle condizioni di vita delle classi più disagiate, non pare riuscire a rispondere con la celerità necessaria e con l’incisività attesa alle risposte impellenti e tambureggianti dei cittadini, massimamente quelli meno abbienti.

A dimostrazione della fragilità della democrazia latino – americana in questo primo quarto di nuovo secolo vi è certamente l’oramai consolidata abitudine dei presidenti in carica, poco importa di quale orientamento politico, di mettere sotto processo i loro predecessori, spedendoli in molti casi in carcere. Tale pratica, che oltrepassa di molto il punire gli errori politici e le malversazioni altrui, ha un inizio abbastanza tragico nella pratica promossa dalla segretaria di stato statunitense Hillary Clinton, la quale ha spalleggiato con festosa perfidia il presidente Obama, contribuendo ad inventare accuse assurde e infondate contro il vescovo cattolico e presidente paraguayano Fernando Armindo Lugo Méndez, prontamente utilizzate dai magistrati locali per destituire il capo di stato nel giugno 2012. Un esempio che ha fatto tristemente scuola, ovvero inventare accuse prive di qualsiasi fondamento, corroborarle con una massiccia campagna mediatica statunitense, rilanciata poi in tutto il continente, con l’obiettivo di mettere fuori gioco presidenti non disponibili a mettersi in ginocchio davanti a Washington e ai suoi interessi. Nell’abbondante decennio che è seguito, i casi di tentati o riusciti colpi di stato mascherati da autonoma espressione delle magistrature dei singoli stati sono stati molti, valga per tutti l’incredibile serie di fandonie e falsità costruite in Brasile contro Dilma Rousseff, prima presidentessa di quell’immenso spazio politico, economico e geografico rappresentato da una nazione che copre otto milioni e mezzo dei venti milioni di chilometri quadrati dell’intero Sudamerica, con duecentodieci milioni di abitanti, ovvero la metà di tutte e tutti i sudamericani.

Tutta l’operazione contro Dilma Rousseff, costruita sulla risibile accusa di falsificazione del bilancio statale, poi risultata del tutto infondata, ha in ogni caso portato all’abbandono della politica da parte della presidentessa carioca, la quale oggi preside a Shanghai da tre anni la Nuova Banca di Sviluppo, ovvero la banca che Cina e Russia, più di tutte le altre nazioni dei BRICS, hanno voluto per permettere al Sud Globale di accedere a crediti cospicui e generosi, senza il vincolo ricattatorio delle istituzioni controllate dalla Casa Bianca, come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale.

Tra l’aprile del 2018 e il novembre 2019 lo stesso attuale presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, già capo di stato dal 2003 al 2011, è stato in prigione per le solite accuse più strampalate che puntuali e poi evaporate di fronte alla piazze lui inneggianti, già operaio e sindacalista nei duri anni della dittatura brasiliana.

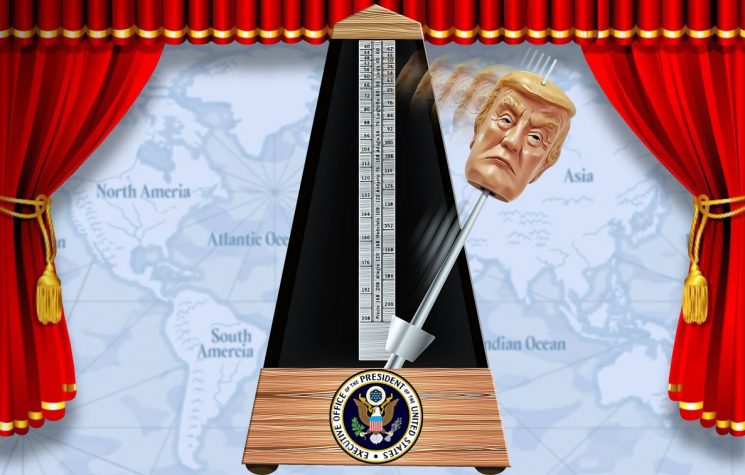

Lula è oggi tra i più strenui sostenitori della creazione di una moneta alternativa al dollaro e di una economia che abbracci il Sud Globale con nuove regole, quelle dettate da un ordine multipolare rispettoso delle tradizioni, delle culture e della dignità dei popoli e delle lavoratrici e dei lavoratori in ogni continente, tuttavia deve fare i conti con il mondo produttivo brasiliano che esporta certamente con un considerevole e crescente 30% verso la Cina, ma ha nell’Occidente Collettivo, capitanato dagli Stati Uniti che assorbono il 10% della produzione carioca, una quota rilevante del suo mercato, anche perché il 15% delle importazioni viene da Washington.

La cautela di Lula si è manifestata anche in occasione della Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite dedicata ai cambiamenti climatici, meglio nota come COP30, riunita a Belem, sul limitare atlantico dell’Amazzonia, dal 10 al 21 novembre 2025, manifestando la preoccupazione per i cambiamenti climatici, ma anche, da vecchio ed esperto sindacalista, la fondamentale importanza di tutelare il lavoro e l’occupazione.

La transizione ecologica, quando non è ragionatamente organizzata dallo stato a vantaggio dei cittadini, come in Cina, diventa, come in Europa, un volano per pochi interessati profittatori privati contro le sempre più ristrette tasche dei lavoratori. Per altro il dogmatismo colpevolizzante l’uomo e incapace di analizzare le più complesse dinamiche dei mutamenti climatici – si pensi che tra l’anno mille e i tre secoli successivi la temperatura terrestre è stata più alta di oggi, pur in assenza allora di fabbriche e altre attività industriali umane – porta sempre meno consenso a questi incontri annuali che rischiano di finire vittime della loro stessa ritualità inoperosa e irragionevole.

Il Summit della Terra, tenutosi in Brasile a Rio de Janeiro nel giugno 1992, più su pressione dei movimenti sociali che dell’allora primo presidente della transizione dalla dittatura alla democrazia, il conservatore Fernando Collor de Mello, è stato un incontro che ha visto il giovane Lula intervenire in difesa dell’Amazzonia, in ricordo del collega sindacalista Chico Mendes brutalmente ucciso dai proprietari terrieri nel dicembre 1988 e contro il buco dell’ozono. Il ricordo di quei giorni appare però oramai lontano e sbiadito.

Quell’assise, conosciuta come Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo, nel suo vibrante impegno per riannodare i fili di una giusta critica a mezzo secolo di industrializzazione priva di qualsiasi riflessione ecologica e di ogni minima attenzione ambientale, ha elaborato la Dichiarazione di Rio sull’ambiente e sullo sviluppo, l’Agenda 21 per gli indirizzi ecologi da praticare nel XXI secolo, la Convenzione sulla diversità biologica, la Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle foreste, tutta concentrata con molte ragioni sull’Amazzonia ritenuto il “polmone del mondo”, dimenticandosi tuttavia della foresta equatoriale congolese, ugualmente pluviale e soprattutto della taiga siberiana, la più grande area boschiva del pianeta, estesa per milioni di chilometri quadrati, caratterizzata da una biodiversità senza paragoni con qualsiasi altra area verde sotto ogni latitudine della terra.

L’ultimo documento approvato in quel 1992 è stato la Convenzione sul cambiamento climatico, che darà appunto vita nei decenni successivi alle conferenze COP delle Nazioni Unite.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è intervenuto in questi giorni a Belen segnalando un po’ sconsolato che alluvioni, tifoni, innalzamento delle acque marine e siccità, nei soli ultimi dieci anni, hanno obbligato un quarto di miliardo di esseri umani a lasciare le loro case, rendendo sempre più difficile per l’esile rete umanitaria dell’ONU attivarsi con gli aiuti richiesti e necessari.

Lula ha certo sottolineato che il riscaldamento climatico sia una tragedia del tempo presente, ma al contempo si è mostrato consapevole di come nessun accordo sul clima di vasta portata possa essere siglato a Belem, privilegiando i presenti il dibattito specifico su singoli temi come foreste, metano e biocarburanti, anzi per certi aspetti il presidente brasiliano ha battuto cassa, chiedendo aiuto, invitando a investire nel Fondo per il finanziamento delle foreste tropicali, ma più in specifico per l’Amazzonia, contrastando la deforestazione con progetti economici che garantiscano un reddito alle popolazioni, senza la necessità di disboscare per creare nuove zone coltivabili. I brasiliani hanno dato il buon esempio, versando un miliardo di dollari, seguiti dall’Indonesia del presidente multipolare Subianto, anch’essa decisa a versare un miliardo di dollari, ma con la giusta raccomandazione di non dimenticare le foreste tropicali e pluviali indonesiane del Borneo, di Sumatra, di Giava e di Sulawesi, i norvegesi ne hanno versati tre di miliardi e pure mezzo è arrivato dalla Francia, d’altronde il presidente Macron deve fingere di essere almeno un po’ ecologista, visti oramai i consensi suoi personali ridotti a pochissimi punti percentuali.

Abbastanza opaco il dibattito sui gas serra e la CO2, infiacchito da una ideologizzazione che non raccoglie fortunatamente più consensi, anche sui biocarburanti e sui carburanti sostenibili l’entusiasmo di qualche decennio fa s’è smorzato, anche perché quelli vegetali hanno un impatto sull’occupazione di suolo non indifferente, dando ragione a Fidel Castro che riteneva già alla fine del Novecento più utile mangiare una pannocchia, piuttosto che infilarla nel motore di un trattore.

La Conferenza di Belen, anche per l’assenza cinese e statunitense, si è presentata dunque come un momento più formale che sostanziale, in cui i destini del mondo, non solo climatico, restano molto lontani tanto dai dibattiti svolti in Brasile, quanto dalle necessità del globo, stretto tra crisi economiche e rischi di guerra.

Dopo il sostanziale successo del G20 di Rio de Janeiro del novembre 2024, Lula ha dovuto constatare il tono minore del 17° vertice dei BRICS del luglio 2025. In quell’occasione il presidente cinese Xi Jinping non si è presentato, anche perché fortemente contrariato dall’attacco del tutto fuori luogo portato dalla coniuge del presidente brasiliano durante la visita di stato svoltasi a Pechino nel maggio 2025 in cui la consorte Rosangela Janja da Silva ha attaccato del tutto gratuitamente il governo cinese per un presunto e poco plausibile trattamento di favore di TikTok verso la destra politica brasiliana.

L’elegiaco dibattito climatologico in ogni caso non potrà distrarre più di tanto il presidente Lula dalla concreta realtà della sua patria, la mattanza nelle favelas di Rio de Janeiro, innescata da un suo oppositore politico e sostenitore dell’ex presidente Bolsonaro, pone nuovamente al centro del dibattito brasiliano i temi della povertà e della emarginazione sociale, ma anche la capacità, dentro le favelas, di promuovere un’auto-organizzazione sociale e culturale afro-brasiliana in una società sempre più divisa, divisiva e per molti aspetti razzista. I centoventi morti del 28 ottobre 2025 tuttavia si inscrivono nel più tragico bilancio di settecento abitanti delle favelas uccisi nel 2024 e nei cinquecento uccisi dalle forze dell’ordine nei primi otto mesi del 2025. Certamente esistono criminali, spacciatori e riciclatori di denaro che si nascondono e hanno rifugio nelle favelas, tuttavia le operazioni di repressione trascendono di molto il ripristino della legalità e si configurano come operazioni platealmente volte a colpire le favelas stesse nella loro dimensione sociale e comunitaria, capace di alleviare una generalizzata esclusione delle fasce sociali più povere, spesso afro – brasiliane, dall’istruzione, dall’assistenza sanitaria, dalle infrastrutture minime di cittadinanza, dai servizi pubblici, per non dire dell’esclusione da attività lavorative capaci di garantire un reddito decoroso. Contraddizioni sociali che a quasi un quarto di secolo dalla prima elezione di Lula presidente si presentano come plateali contraddizioni di un agire politico che, nonostante le dichiarate preoccupazioni per tale realtà e la più volte manifestata intenzione di cercare di risolvere i tanti problemi, pur in un generale quadro di miglioramento contenuto ma sostanziale delle condizioni di vita delle classi più disagiate, non pare riuscire a rispondere con la celerità necessaria e con l’incisività attesa alle risposte impellenti e tambureggianti dei cittadini, massimamente quelli meno abbienti.