Quando diventi la più grande potenza economica del mondo, non puoi non prepararti ad una battaglia.

Pronti a tutto

Quando diventi la più grande potenza economica del mondo, non puoi non prepararti ad una battaglia.

Ecco che la Cina è pronta a combattere per garantirsi il primato delle terre rare.

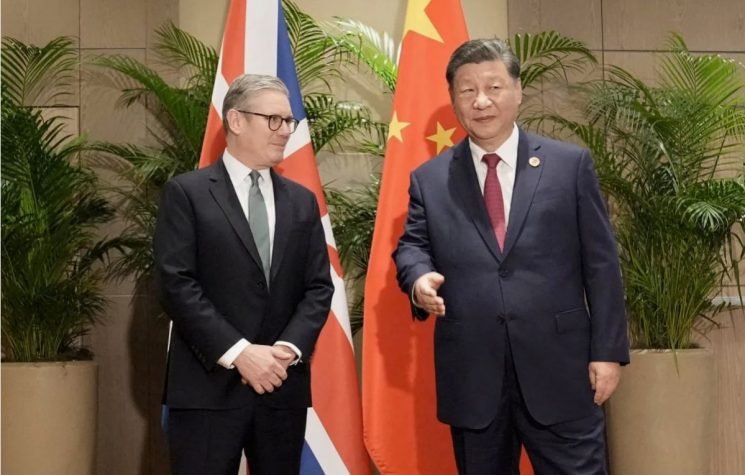

Mentre l’attenzione mondiale era concentrata sul cosiddetto cessate il fuoco “imposto” dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Gaza, sul suo “Piano di pace” in 20 punti e sulle manovre diplomatiche in Asia occidentale, una decisione inaspettata da parte di Pechino ha improvvisamente ridisegnato sia la mappa economica globale che il quadro delle relazioni tra Stati Uniti e Cina. Il 9 ottobre, il Ministero del Commercio cinese ha annunciato una nuova normativa che impone severi limiti all’esportazione di elementi delle terre rare, una mossa che colpisce direttamente l’industria della difesa e dei semiconduttori, infrangendo la già fragile distensione tra Washington e Pechino.

Non è esagerato affermare che l’annuncio di Pechino ha fatto infuriare Trump. Il giorno successivo, il presidente degli Stati Uniti ha sferrato un attacco su Truth Social, dichiarando che, a partire dal 1° novembre, gli Stati Uniti avrebbero introdotto un dazio aggiuntivo del 100% sulle importazioni cinesi. Trump ha accusato la Cina di “tenere in ostaggio il mondo”, scrivendo: “La Cina sta mettendo tutti i paesi in una posizione difficile con le terre rare. Ciò è particolarmente inappropriato in un momento in cui è in corso il piano di pace per Gaza!”.

L’attesissimo incontro tra Xi e Trump previsto per il vertice APEC sembra ora improbabile (oppure vedremo un colpo di scena?).

Ma di cosa stiamo parlando nel dettaglio?

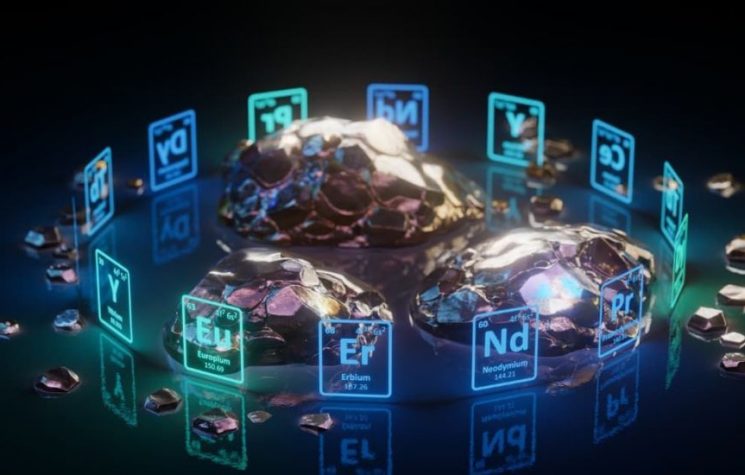

L’importanza degli elementi delle terre rare

Dal punto di vista chimico, gli elementi delle terre rare si riferiscono a un gruppo di 17 sostanze metalliche: 15 della serie dei lantanidi della tavola periodica, più lo scandio e l’ittrio. Nonostante il nome fuorviante, questi elementi sono relativamente abbondanti nella crosta terrestre; ciò che li rende “rari” è che le concentrazioni commercialmente sfruttabili sono rare e il processo di separazione è estremamente complicato. Sono essenziali per la tecnologia moderna: vengono utilizzati nelle batterie dei veicoli elettrici, nelle turbine eoliche, negli smartphone e nelle attrezzature militari avanzate come i radar dei jet da combattimento.

Secondo l’U.S. Geological Survey (USGS), senza questi elementi, la produzione di chip per l’intelligenza artificiale, tecnologie di difesa e sistemi di energia rinnovabile si fermerebbe. Una singola turbina eolica richiede circa 300 chilogrammi di neodimio, mentre ogni jet da combattimento F-35 contiene migliaia di dollari di materiali delle terre rare.

La Cina gode di una posizione dominante in questo settore. Il rapporto USGS 2025 indica che circa il 36% delle riserve mondiali, pari a circa 44 milioni di tonnellate, si trova in Cina, seguita dal Vietnam (22%) e dal Brasile (18%). Lo squilibrio è ancora più marcato nella produzione: nel 2024 la Cina rappresentava circa il 70% della produzione globale (270.000 tonnellate), una cifra che dovrebbe rimanere stabile nel 2025. In termini di capacità di raffinazione, la supremazia della Cina è schiacciante, con oltre il 90% del totale globale.

Questo dominio non è casuale. Dagli anni ’80, Pechino ha sostenuto il settore attraverso sussidi statali, attività minerarie a basso costo e sconti sulle esportazioni che raggiungono il 17%. Gli Stati Uniti, al contrario, possiedono solo circa il 2% delle riserve totali e dipendono dalla Cina per circa il 70% delle loro importazioni. Sebbene Washington stia tentando di sviluppare catene di approvvigionamento alternative, gli esperti concordano sul fatto che sarà estremamente difficile raggiungere una reale diversificazione prima del 2030. Le nuove restrizioni alle esportazioni della Cina colpiscono quindi un punto particolarmente vulnerabile.

Le tecnologie estrattive cinesi

Negli ultimi due decenni la Cina ha consolidato una posizione dominante nel settore globale delle terre rare, controllando oltre il 60% della produzione mondiale e una percentuale ancor più elevata della raffinazione e della lavorazione a valle. Questo predominio non è frutto di una semplice disponibilità di risorse, ma di un insieme coordinato di politiche industriali, innovazioni tecnologiche e strategie ambientali che hanno consentito al Paese di mantenere un vantaggio strutturale in un settore considerato strategico per la transizione energetica e la sicurezza tecnologica globale.

Le tecnologie cinesi per l’estrazione delle terre rare si dividono in due principali approcci: l’estrazione da miniere di tipo hard rock e quella da depositi di argille ioniche.

Nel primo caso, la Cina utilizza metodi convenzionali di estrazione a cielo aperto e sotterranea, impiegando esplosivi e tecniche di frantumazione meccanica per liberare i minerali di bastnäsite, monazite e xenotime. L’innovazione risiede però nelle fasi successive: la separazione iniziale viene condotta tramite flottazione selettiva e magnetica ad alta intensità, accompagnata da un pre-trattamento chimico con acidi diluiti per massimizzare la resa del minerale grezzo.

Più sofisticato è invece il processo utilizzato nei depositi di argille ioniche, tipici delle regioni meridionali come Jiangxi, Guangdong e Guangxi. In questi casi, le terre rare non si trovano in forma cristallina ma adsorbite su superfici argillose, il che richiede tecniche di estrazione più delicate e chimicamente controllate. La Cina ha perfezionato l’uso dell’ in-situ leaching, una tecnologia che prevede l’iniezione nel suolo di soluzioni a base di sali di ammonio, solfati o cloruri, che mobilitano gli ioni di terre rare senza la necessità di scavare o trasportare grandi volumi di roccia. Questo metodo riduce l’impatto ambientale e i costi di manodopera, sebbene comporti rischi di contaminazione delle falde acquifere, oggi parzialmente mitigati da protocolli di monitoraggio e barriere geochimiche.

La vera forza tecnologica cinese risiede nelle fasi di separazione e raffinazione, dove il Paese ha sviluppato metodi di elevata efficienza. La tecnologia cardine è quella dell’estrazione con solvente multiplo, utilizzata per separare gli elementi delle terre rare tra loro. Il processo avviene in catene di migliaia di stadi di separazione, dove miscele di acidi e solventi organici vengono fatte circolare in sistemi a ciclo chiuso, permettendo di ottenere livelli di purezza superiori al 99,99%.

In parallelo, alcuni centri di ricerca, come il Baotou Research Institute of Rare Earths e l’Institute of Process Engineering dell’Accademia Cinese delle Scienze, hanno introdotto innovazioni basate su resine a scambio ionico e membrane nenofiltrate, capaci di ridurre il consumo di reagenti e di migliorare l’efficienza del recupero. Queste tecnologie stanno gradualmente sostituendo le pratiche più inquinanti legate all’uso massiccio di acidi, contribuendo a un miglioramento della sostenibilità del settore.

Tutto ciò ha chiaramente intrapreso un processo di digitalizzazione avanzato, integrando sistemi di intelligenza artificiale e Internet of Things (noto anche come IoT) nelle operazioni minerarie. Attraverso sensori in tempo reale, algoritmi di machine learning e modelli predittivi, le aziende riescono oggi a ottimizzare il dosaggio dei reagenti, prevedere il comportamento dei minerali e monitorare i flussi di estrazione per ridurre sprechi e costi energetici.

Le principali aziende del settore, come la China Northen Rare Earth Group e la Minmetals Rare Earth Co. stanno adottando soluzioni di mining intelligence che includono veicoli autonomi, droni per la mappatura geologica e sistemi di controllo remoto delle operazioni di percolazione chimica. Queste innovazioni si inseriscono nella strategia nazionale di modernizzazione industriale delineata nel piano Made in China 2025, che mira a rafforzare la leadership tecnologica del Paese nei materiali critici per la green economy.

C’è stata, d’altronde, una profonda revisione dei protocolli ambientali legati alle terre rare, dopo decenni di estrazione intensiva che avevano prodotto estesi danni ecologici. Sono state introdotte normative più severe, in particolare per il trattamento delle acque reflue e dei residui radioattivi contenenti torio e uranio. Parallelamente, si è sviluppata una filiera del riciclo, basata su processi idrometallurgici e pirometallurgici applicati a magneti permanenti, catalizzatori e batterie esauste. Questa strategia di “urban mining” consente di recuperare materiali preziosi riducendo la dipendenza da nuovi giacimenti e mitigando l’impatto ambientale complessivo del settore.

Ciò rende la Cina avantaggiata non solo sulla capacità produttiva – enorme e numericamente ancora senza paragoni – ma anche sulla filiera, integrata verticalmente, e questo modello integrato consente di controllare non solo le materie prime ma anche le catene di approvvigionamento globali dei settori strategici, tra cui l’eolico, l’elettronica, i veicoli elettrici e la difesa, ma anche per ciò che riguarda l’avanguardia delle tecnologie a minore impatto ambientale.

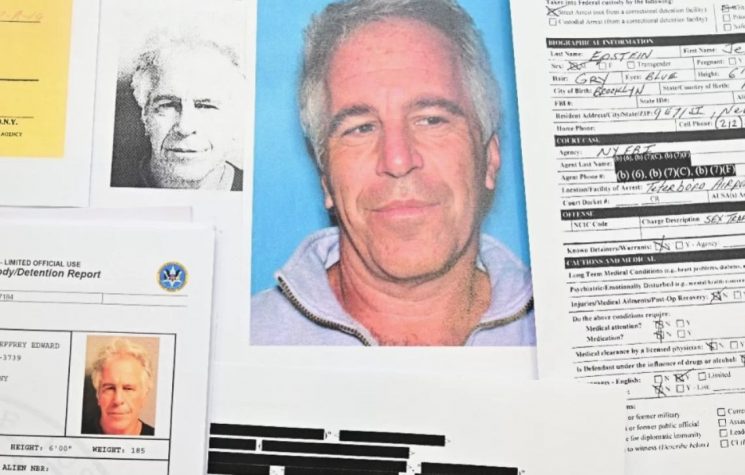

Il nuovo decreto cinese è un messaggio geostrategico

Il decreto del 9 ottobre giustifica i limiti alle esportazioni con motivi di “sicurezza nazionale”. Le restrizioni iniziali, introdotte nell’aprile 2025 come ritorsione ai dazi di Trump, avevano preso di mira sette elementi: lantanio, cerio, praseodimio, neodimio, samario, gadolinio e disprosio. L’annuncio di ottobre ha ampliato l’elenco di altri cinque elementi: olmio, erbio, tulio, europio e itterbio, portando a dodici il numero totale di elementi ora soggetti a licenze di esportazione ed è stato inoltre chiarito che tali licenze non saranno rilasciate ai principali appaltatori della difesa statunitensi, tra cui Raytheon e Lockheed Martin, e tutelando anche le proprie aziende nazionali, fra cui la sanzionata Huawei, leader del mercato della telefonia e azienda del settore difesa.

È evidente che il nuovo piano cinese rappresenta più di una decisione economica: trasmette un chiaro messaggio geostrategico. Abbiamo davanti un tentativo di Pechino di contrastare la pretesa tecnologica dell’Occidente affermando la superiorità dell’Oriente in termini di risorse naturali, ed effettivamente la Cina utilizza da tempo le terre rare come strumento geopolitico, in particolare durante l’embargo del 2010 contro il Giappone. L’industria della difesa statunitense rimane fortemente dipendente dai materiali cinesi e le nuove restrizioni alle esportazioni potrebbero paralizzare le linee di produzione.

Trump, nel frattempo, tradisce la sua preoccupazione più profonda: che l’economia dell’“America First” possa ritorcersi contro alimentando l’inflazione interna. La vendetta per tutto ciò potrebbe proprio trovarsi alle porte a pochi chilometri dalla costa continentale cinese, a Taiwan, l’isola tanto ambita dall’establishment americano di tutti i partiti.

Con questa mossa decisiva, Pechino ha spostato il confronto su un terreno di sua scelta. Anche se l’incontro tra Xi e Trump in Corea del Sud alla fine avrà luogo, è già evidente che il vertice APEC fungerà da nuovo campo di battaglia, dove si scontreranno diplomazia e guerra economica.