Pur non danneggiando direttamente gli interessi russi, una transizione troppo rapida verso l’energia verde rischia di compromettere la stabilità economica del Paese

Il quadro strategico generale

La strategia di politica estera russa considera il cosiddetto “cambiamento climatico” e la salute globale come problematiche complesse e transnazionali che richiedono cooperazione scientifica e collaborazione tecnologica.

Diversamente dall’approccio prevalentemente bilaterale adottato da Mosca per la salute globale, nel campo climatico la Russia sottolinea il proprio impegno verso gli accordi multilaterali, in particolare la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e l’Accordo di Parigi, visti come strumenti chiave della sua diplomazia ambientale. All’interno della politica estera russa, le questioni legate al clima ricevono un’attenzione maggiore rispetto alla salute globale, soprattutto in relazione all’energia.

Sebbene Mosca colleghi la politica climatica interna alla sicurezza nazionale, si oppone all’idea di considerare il cambiamento climatico una minaccia alla sicurezza globale. Un esempio risale al 2021, quando la Russia bloccò un tentativo di inserire il tema del clima nell’agenda del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, sostenendo che il cambiamento climatico non rappresenta una causa diretta dei conflitti armati e che distoglierebbe l’attenzione dai veri fattori scatenanti della guerra.

La strategia diplomatica russa in ambito climatico punta a promuovere principi normativi, sviluppare regolamentazioni giuridiche, sostenere misure economiche per favorire l’adattamento, potenziare la collaborazione scientifica e la condivisione di dati, nonché rafforzare la cooperazione internazionale. Mosca desidera anche migliorare i meccanismi globali di verifica sui progressi nazionali in tema di mitigazione e adattamento, e coinvolgere maggiormente attori internazionali nel mercato russo del carbonio.

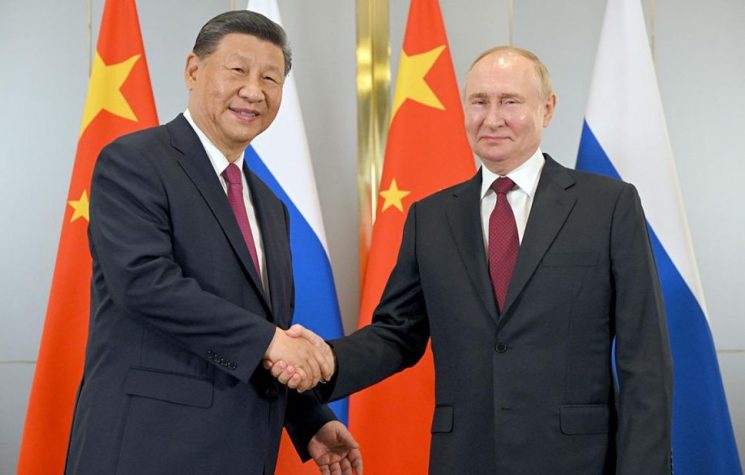

Oltre a partecipare all’UNFCCC e all’Accordo di Parigi, la Russia collabora con altri Paesi anche in sedi diplomatiche differenti. Ad esempio, ha sostenuto iniziative comuni sulle politiche climatiche nell’ambito della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) e dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO).

Mosca è inoltre molto attiva nelle dinamiche ambientali dei BRICS+, tanto che nel 2024, durante la presidenza del partenariato, è stato creato un Gruppo di contatto sulle problematiche climatiche e lo sviluppo sostenibile, e si è tenuta la prima conferenza BRICS+ dedicata al clima. Il partenariato affronta diverse difficoltà: divergenze tra le strategie energetiche dei membri, assenza di un organo centrale di coordinamento e differenti stadi di sviluppo dei mercati del carbonio tra i Paesi aderenti.

La leadership russa desidera trasformare il BRICS+ in un laboratorio di sperimentazione per politiche climatiche, come i mercati del carbonio, che potrebbero essere adottate da Paesi a medio o basso reddito come soluzioni di mitigazione e adattamento. Questa impostazione riflette la visione di Mosca di un nuovo modello di governance globale, alternativo a quello dominato dagli Stati Uniti e dall’Occidente.

Il Cremlino intrattiene anche relazioni in materia di clima con Stati fortemente dipendenti dai combustibili fossili. Un esempio è la facilitazione, da parte della Russia, della vendita di unità di carbonio fra Mosca e Abu Dhabi, con un accordo che rappresenta un primo passo verso la creazione di un mercato del carbonio tra i membri BRICS+.

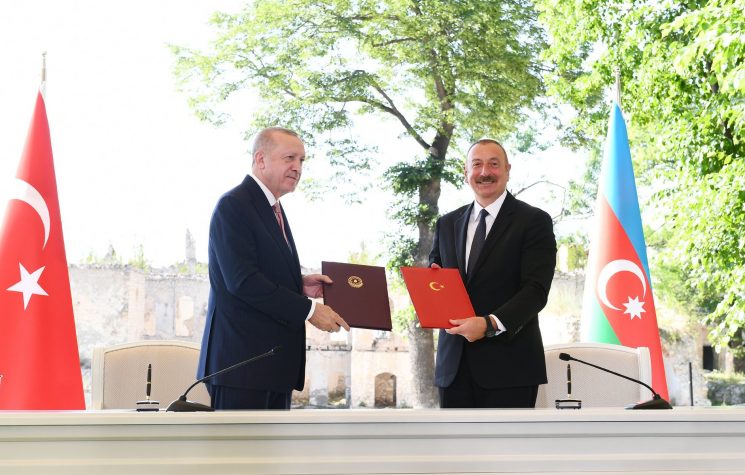

La diplomazia climatica russa include anche la promozione dell’energia nucleare attraverso accordi bilaterali che coinvolgono la società statale Rosatom, leader mondiale del settore, azienda grazie alla quale è in grado di trasferire tecnologia e competenze ai Paesi che intendono includere il nucleare nella loro transizione energetica, come nei casi di Uzbekistan e Burkina Faso. Un altro esempio di cooperazione internazionale in tal senso è il sostegno fornito all’Azerbaigian per il forum COP29 del 2024.

La Russia si dichiara favorevole al multilateralismo, in particolare nell’ambito dei vertici COP e dell’Accordo di Parigi, nei quali cerca di ritagliarsi un ruolo attivo anziché marginale. La diplomazia climatica rappresenta per Mosca una piattaforma utile per avviare dialoghi su energia, tecnologia, economia e altre questioni sensibili con altri Stati. Le dure sanzioni occidentali hanno inoltre spinto il Cremlino ad accelerare il proprio impegno sul fronte climatico.

Tuttavia, bisogna considerare che l’approccio russo potrebbe non raggiungere pienamente gli obiettivi dichiarati. Con l’integrazione del tema climatico nei suoi interessi strategici centrali, diverse sfide – tra cui la SMO in Ucraina, le tensioni in Medio Oriente, l’isolamento crescente della Russia dalla cooperazione scientifica occidentale e problemi interni – rischiano di ridurre la priorità del clima sia a livello interno che diplomatico. Questi ostacoli potrebbero favorire la Cina sul piano geopolitico e compromettere gli sforzi scientifici globali per affrontare la crisi climatica in un momento in cui sarebbe invece necessario rafforzare l’azione collettiva.

L’evoluzione della strategia climatica russa

Le politiche climatiche russe riflettono, in maniera coerente, le trasformazioni geopolitiche avvenute dopo la fine della Guerra Fredda e l’evoluzione degli equilibri di potere globali nelle prime due decadi del XXI secolo. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica e durante un periodo di instabilità interna, la Russia aderì al nascente sistema internazionale sul clima firmando l’UNFCCC nel 1992 e il Protocollo di Kyoto nel 1997. Anche oggi, le politiche nazionali considerano il cambiamento climatico una minaccia per il benessere economico e ambientale del Paese.

La Russia ha continuato a collaborare con l’UNFCCC e ha adottato nel 2009 la sua prima strategia climatica ufficiale, la “Dottrina sul Clima”. Con la riaffermazione del ruolo russo sulla scena internazionale negli anni 2010 e seguenti, l’adesione all’Accordo di Parigi nel 2016, la strategia medica durante la pandemia e la guerra in Ucraina, le priorità si sono spostate: il cambiamento climatico è stato elevato al rango di questione legata alla sicurezza nazionale.

Nel 2021, il governo russo ha aggiornato la propria Strategia di Sicurezza Nazionale includendovi il concetto di sicurezza ecologica, che comprende anche i cambiamenti climatici. Sempre nel 2021, Mosca ha presentato un piano di sviluppo socioeconomico che mira a contenere le emissioni interne di gas serra entro il 2050. Due anni dopo, nel 2023, sono stati rivisti sia la dottrina climatica che il concetto di politica estera, subordinando sempre di più le politiche ambientali agli interessi strategici nazionali.

Pur non danneggiando direttamente gli interessi russi, una transizione troppo rapida verso l’energia verde rischia di compromettere la stabilità economica del Paese. Secondo il Cremlino, la competizione per le risorse nel contesto della transizione ecologica potrebbe portare a un sottodimensionamento degli investimenti nei combustibili fossili e generare nuove crisi energetiche; inoltre, regolamentazioni climatiche più severe al di fuori della Russia potrebbero penalizzare le esportazioni di petrolio e gas, da cui derivano consistenti entrate pubbliche e private.

Per conciliare gli obiettivi di sicurezza nazionale con quelli ambientali, la strategia climatica russa si concentra su un approccio a basse emissioni e su un percorso verso la neutralità carbonica, favorendo al contempo misure di adattamento ritenute più convenienti economicamente, vista la forte dipendenza dai combustibili fossili.

Il Paese sostiene le proprie posizioni con investimenti nella ricerca scientifica, per rafforzare la propria influenza nella diplomazia climatica e rappresentare un polo autonomo nelle decisioni politiche e anche un esempio per gli altri Paesi, mantenendosi su un bilanciamento che è molto utile a livello politico, ma non facile da comprendere per gli occhi esterni degli osservatori occidentali.