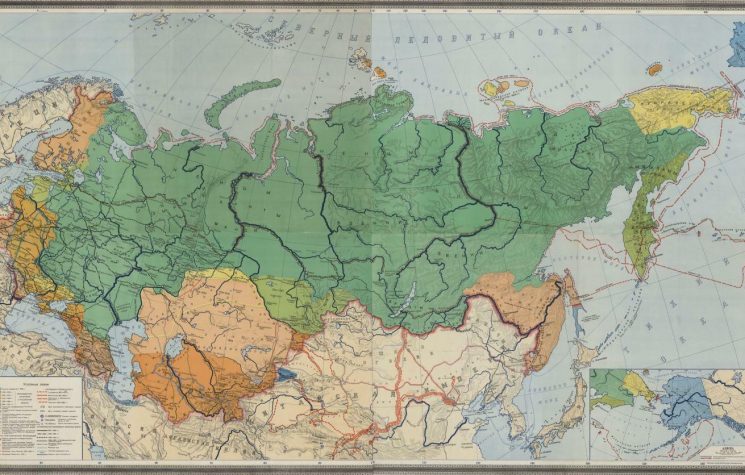

Come può la Russia usare la sua posizione territoriale vantaggiosa?

I tre mari del mondo

Russia, fine del XIX secolo: un pluridecorato geografo, esploratore e statistico di nome Pëtr Petrovič Semënov Tjan Šanskij, sancisce una delle definizioni più originali della nascente geopolitica russa. Per l’avventuroso ricercatore, la Russia doveva essere letta e compresa come “ciò che si trova da mare a mare”, andando a codificare una lettura interessante della geografia dell’allora grande impero russo.

In modo diretto e coerente fa appello alla geografia politica e all’ antropogeografia di Friedrich Ratzel, il grande etnologo e geografo tedesco, Semënov, il cui lavoro Sul potere del possesso territoriale in relazione alla Russia può essere considerato come una delle prime opere geopolitiche a pieno titolo in Russia, propose la propria ipotesi sulla struttura geopolitica del mondo, che possiamo brevemente riassumer come segue: le civiltà si formano intorno ai tre mari del mondo, il Mediterraneo (insieme con il Mar Nero), il Mare Cinese Orientale e Meridionale (insieme al Mare Giappone e il Mar Giallo), il bacino dei Caraibi (compreso il Golfo del Messico). Da queste zone, la cultura si diffonde in diverse direzioni, arrivando a tappezzare l’intero pianeta, in fasi diverse della storia ma concatenate ai tre mari.

Da qui nasce il tema del “potere”: le persone che riescono a stabilire il controllo politico su tutta la costa adiacente a uno dei tre mari del mondo conquistano poi il dominio su tutti i territori adiacenti.

Detto, fatto. Non un assist alla geopolitica talassocratica di Halford Mackinder, che non conosceva, ma una lettura potremmo dire provvidenzialmente speculare, che denota un interesse per il potere dei mari da parte della Russia, in una fase ed in un contesto che rendono questo argomento estremamente intriganti.

Nel corso della storia, il consolidamento del dominio sui mari ha dato origine a tre specifiche configurazioni del potere di possesso, ciascuna corrispondente a differenti morfologie costiere. Nel contesto del Mediterraneo europeo, si è affermato un modello di tipo anulare, fondato su un controllo costiero continuo. Un secondo paradigma emerse durante l’epoca coloniale dell’Europa occidentale, caratterizzato dall’instaurazione di forme di possesso frammentarie su arcipelaghi e porzioni disgiunte di territorio continentale, dislocate lungo le rotte oceaniche e interconnesse da una regolare circolazione navale, sia militare sia commerciale; tale configurazione è stata definita da Semënov come “a macchia di leopardo”. Il terzo modello, elaborato dallo stesso autore, è quello “da mare a mare”, riconducibile nella tradizione geopolitica classica al paradigma continentale o tellurico. Quest’ultimo concetto rappresentò un momento cruciale nell’elaborazione della teoria geopolitica russa e, qualora gli eventi rivoluzionari del 1917 e l’imposizione dell’ideologia marxista-totalitaria da parte del regime bolscevico non ne avessero interrotto lo sviluppo, dagli studi di Semënov avrebbe potuto originarsi una vera e propria scuola russa di geografia politica e geopolitica.

La Russia, in tutto questo, ha una posizione singolare: è geograficamente bagnata da più mari e, per la sua enorme estensione, ha la possibilità di controllare ed influenzare lo sviluppo di più mari e le potenze che vi si trovano. Questo cambio di prospettiva permette di leggere la Russia dal punto di vista talassocratico, non cioè definendola come una potenza primariamente talassocratica, bensì in senso secondario, come una sorta di “talassocrazia indiretta”, data dalla sua ampiezza tellurocratica.

Semënov concretizzò storicamente le basi culturali ed economiche di colonizzazione, allorché in Russia vi erano, a suo dire, varie basi di colonizzazione culturale ed economica. Questi fuochi, espandendo la loro luce in tutte le direzioni, mantengono davvero la forza del territorio statale e contribuiscono al suo insediamento in modo più uniforme così come al suo sviluppo culturale ed economico. Se guardiamo alla Russia europea, noteremo sul suo territorio quattro specifiche aree russe che sono sorte in tempi diversi: un primo nucleo era costituito nella zona della Galizia e di Kiev-Chernihiv; il secondo nella terra di Novgorod e Pietrogrado, il terzo a Mosca e il quarto nel Medio del Volga. I nuclei nella Galizia e Novgorod dovettero affrontare i nemici occidentali ed andarono per lungo tempo in completo declino, per poi nuovamente rinascere come una fenice dalle sue ceneri. Le terre di Mosca e del Medio Volga, che occupavano una posizione geografica interna, sono cresciute invece quasi ininterrottamente, senza incorrere in lunghi periodi di declino. Grazie a questi quattro nuclei culturali, i russi hanno potuto trincerarsi saldamente entro le coste dei quattro mari, riuscendo a diventare una potenza mondiale.

La sua teorizzazione risultò fondamentale per dettare la linea eurasiatista della Russia: avendo realizzato la sua natura continentale, avendo accettato la sua natura eurasiatica, la Russia avrebbe guardato al mondo e ai processi che si stavano sviluppando nella politica mondiale con uno sguardo completamente nuovo.

La Russia, dunque, come capace di gestire ben tre mari, o forse anche di più. Tutta un’altra prospettiva.

Una lezione ancora valida

In un certo senso, la lezione di Semënov è ancora attuale e più che una teoria, è risultata un fatto compiuto.

La Russia ha dimostrato di riuscire a gestire i tre mari, perlomeno tutelandosi dagli attacchi che potevano provenire attraverso di essi.

Il Mediterraneo è diventato “distante” negli ultimi anni a causa delle sanzioni e dell’allontanamento dell’Occidente, pur non potendovi rinunciare in quanto bacino acquifero che rappresenta una fonte di risorse importanti ed un accesso al Medio Oriente e all’Africa. Ma è anche il mare degli antichi commerci, della prima e seconda Roma, della storia millenaria dell’Europa da cui una parte del popolo russo proviene. Si tratta di un are etnosociologicamente irrinunciabile. Prima o poi, la Russia tornerà a stabilirvi un dominio, commerciale o militare.

Il Mar Cinese Orientale è divenuto zona di equilibrio con la Cina e in generale con le potenze del lontano Oriente. La Russia lì vi ha stabilito una buona parte del suo mercato portuale e della sua flotta, stabilendo collaborazioni importanti. La solida catena di alleati nella regione garantisce stabilità.

Per quanto riguarda i Caraibi, è chiaro che la Russia non abbia interessi meramente geografici. Lì si trovano partner come ad esempio Cuba, un vero e proprio avamposto per bilanciare lo strapotere talassocratico. È stato storicamente importantissimo, nel periodo della Guerra Fredda, un vero e proprio “inside job”. Il Golfo del Messico rappresenta uno spazio estremamente distante e non influente direttamente sul territorio russo, ma significa piuttosto una delle facce che assume il potere talassocratico anglo-americano e, di più, un canale fondamentale per i commerci, con Panama e dintorni ancora in una fase di cambiamenti importanti. D’altronde l’America, e il Regno Unito, sono le due potenze talassocratiche per eccellenza e sfruttano quel bacino come il “porto sicuro” fra i due grandi oceani.

Dunque, la Russia, per mantenere la propria stabilità e confermare la realizzazione della propria vocazione continentale, deve tenere a bada tutti gli attori che interagiscono nei tre mari e garantirsi un rafforzamento del Rimland, la fascia di sicurezza che la separa dall’influenza direttissima delle potenze di mare. E ciò pare proprio quanto la Russia stia portando avanti.

Nel mare orientale, la presenza militare è stabile e eccellenti rapporti con tutti i vicini. Per il Mediterraneo, è facile pensare che anche una situazione di non-ricattabilità e di non aggressione siano più acile da gestire rispetto ad un conflitto interno e, come si vede negli ultimi giorni, la provocazione sul Mar Nero prosegue con gli screzi sulla Crimea. Riguardo i Caraibi, il potenziamento della rete dei partner e il consolidamento delle relazioni già presenti sono la strada prediletta per impedire agli USA un controllo totale sul varco dei due oceani.

La Russia da mare a mare, non solo fra i suoi mari di confine geografico, ma soprattutto fra i mari del mondo. Perché solo una tellurocrazia che ha realizzato pienamente la sua vocazione continentale può veramente affrontare le onde dei mari.